Download 11. SENS CRITIQUE Responsable : Mathilde BRANTHOMME

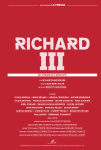

Transcript