Download View/Open - HERMES-IR

Transcript

Title

Author(s)

中国東北地方における農村実態調査 : 康徳三(1936)年度

、満洲国農村実態調査報告書にある統計資料について

江夏, 由樹

Citation

Issue Date

Type

1998-02

Technical Report

Text Version publisher

URL

http://hdl.handle.net/10086/14658

Right

Hitotsubashi University Repository

DL

S

C

u

S

3

乙

0

lP,

L

l

)

e

rNo

・ D97-23

L

中国東北地方 におけ る農村実態調査

康徳三 (

1

9

3

6

)

年度 、満洲国農村実態調査報告書 にある統計資料 について

江 夏 由 樹

Fe

br

uar

y 1

9

9

8

中国東北地方 における農村実態調査

康徳三 (

1

936

)

年度、満洲国農村実態調査報告書にある統計資料について

江夏 由樹

(

一橋大学経済学部)

はじめに

第 1節 満洲国農村実態調査報告の概要

第 2節 農村における公租公課の負担

まとめに代えて

統計資料

はじめに

(1)

中国の農業や農業社会の歴史に関する様々な統計数字、例えば、人口、耕地面積、土地

権利関係、農業生産量、雇用関係、農家の家計 ・財産 ・公租公課の負担などについて信頼

できる、系統だった統計数億を得ることは容易でない.各時代の実録、相集史料、各種の

政書、地方志、年鑑、報告書などにはそうした関係の数字が散在す るが、それ らは各時代、

各地域の農業や農業社会の実情の一部を断片的に示 しているにす ぎない。そもそも、人口

や耕地面積 といった基本的な事柄に関する数字について も厄介な問題が存在 した。つまり、

かつては耕地や成人男子 (

丁)が課税の対象 となっていたことか ら、税負担の軽減を図る

地主 ・農民などはその丁数や耕地面積について、必ず しも正確な数字を官に報告 したわけ

ではなか った。また、各地方の官街 もそうして得 られた数字をそのまま上級の官街に報告

す るだけであった。なぜならば、燈された耕地や丁を新たに摘発 したところで、それはか

れ らの徴税業務の負担を増加させることだけを意味 したか らである。 こうした事情か ら、

各時代の王朝 ・政府 は人口、耕地面積の実数を十分に掌握 していたわけではなか った。 こ

の ことは王朝権力の衰退 した時代にはとりわけ顕著であった。 したが って、現在、諸史料

に記録されている人口や耕地面積に関する数字をそのままの形で利用することにはかなり

の問題があ り、その取扱には十分慎重でなければな らない。 (

I

)

さらに、農業関係の様 々な綻計数字の整理 ・利用については、技術的にも厄介な問題が

少な くない。まず、度量衡の問題がある。つまり、中国では、時代、地域によってその度

量衡を異 に していた。例えば、同 じ1畝 といって も、地域 ごとに、時には村 ごとに、その

実際の面積が異なっている場合が多か った。 このことは、容積や重量の単位の場合につい

て も言えた。 したが って、厳密なことを言えば、地域や省 ごとの、あるいは、中国全体の

耕地面積や農業生産量などの推計を行 う際には、こうした度量衡の差異 という問題を念頭

に置いてお く必要がある。とりわけ、時代や地域 ごとに、単位面積あたりの収穫量などを

比較 しよ うとする場合などには、 この間題が無視できな くなって くる0

また、 中国の地方行政機構、その区画が時代 ごとに異なっていたことは、各地域 ごとの

人口 ・土地などに関す るデータを時系列に整理することを複雑に していた。 この点と関連

して、中国の領域が時代 ごとに大 きく異なっていたという点 も重要である。中国の歴史統

計をまとめていく場合、例えば、モンゴル、チベ ット、東三省 (

清洲)、台湾などの地域

のデータをどのように扱 うかという問題は決 して単純ではない。

そ うした制約のなかで、梁方仲 『

中国歴代戸口、土地、田賦統計』などの研究は系統を

異 にす る様 々な史料か ら、中国歴代の人 口 ・土地 ・E

E

I

臓に関係する数値を拾い出 し、その

整理を行 った。 (

2

) しか し、そこにある数字は極めて概数的なものにならざるをえず、そ

こか ら細かな推計作業を進めてい くことには困難がある。また、パーキンス、ワン (

玉葉

鍵)、 リウ ・イエなどは中国農業の歴史的な展開を数量的 にとらえることを試みた。 (

3

)

しか し、それ らの研究は上記のような断片的なデータを用い、どち らか と言えば、推計に

推計を重ねるという性格のものであった。その研究成果は大いに参考 としなければならな

いが、それ らの内容を比較 ・検討することにより、中国農業史に関 してよ り精度の高い統

計数字や推計値を獲得で きるというわけには必ず しもいかない。

- i-

このように、中国農業社会に関するマクロ的な統計数値を時系列で獲得す ることは容易

でない。そこで、 ここでは、かつて中国農村を対象に行われた実地調査報告の類 に着 目し

てみたい。そうした研究 としては、中国農村の実態調査を 1929-33年 に行い、その

4

)バ ックは南京大学卒業生を 22省の 16

成果をまとめたバ ックの報告が有名である. (

8カ所にわたる地方に派遣 し、その地の人口、耕地、農業生産、農家の家計 ・消費 ・租税

負担などについて調査を行 った.そこにまとめ られたデータをどのように評価するか とい

う問題はあるにせよ、バ ックの報告は当時の中国農業を数量的 に解明 してい くための重要

な資料を提供 している。バ ックの調査は中国のごく一部の、限 られた農村地域 にB

E

I

するも

のであったが、そこで得 られた統計数字は中国農業全体を考察するうえでの有力な資料 と

なった。つまり、マクロ的な研究に通 じる ミクロな研究であったと言えよう。

(2)

こうしたバ ックの調査と同 じような性格を有するものとして、清洲国国務院実業部によ

って行われた農村実態調査がある。 1934 (

康徳元)年以降、満洲国政府 は調査員を各

地の農村に派遣 し、大規模な調査活動を行 った。その成果は 『

康徳元年度 農村実態調査

報告書』、 『

康徳三年度 農村実態調査報告書』、また、康徳三年度、四年度、五年度の

『

県技士見習生農村実態調査報告書』などとしてまとめ られた。 (

5

)詳 しくは次節で説明

す ることになるが、調査地点の全ての農家が調査対象となり、それぞれの家の歴史、家族、

耕地、農業生産、小作関係、雇用、家計、公租公科の負担などについて詳細な聞き取 りが

行われた。 この報告では、調査対象 となった村の政治 ・経済 ・社会の概況、その歴史など

が 「

一般調査報告」として記され るとともに、戸口調査の結果は数量的なデ ータとしてま

とめ られた。 『

康徳元年度 農村実態調査報告書』、 『

康徳三年度 農村実態調査報告

書』だけで も調査対象 となった農家数は 37カ村の 1600戸を越えていた. これ ら報告

書の 『

戸別調査之部』は調査結果の数値が各農家 ごとに集計されてお り、かな り細かな内

容の吟味、その数量的分析が可能 となって くる。

『

農村実態謝査報告書』はいわゆる r

清洲」の農村を調査対象 としていたが、当時のい

わゆる 「

南満」と華北の農業に大 きな差異があったとは考え難 く、その意味で、 この報告

書 は中国農業全体をとらえていくうえでも貴重な資料 となる。また、張作宗 ・張学良時代

の この地域の農業社会を考察するうえで も示唆に富む。バ ックの研究 と同 じく、限定され

た地域のサンプル調査の結果ではあるが、 この 『

農村実態訴査報告書』は中国農業の実態

を数量的に分析 していくための重要なデータを提供 している。バ ックの報告は東三省 (

清

洲)を調査対象 として含んでいないこともあり、 この 『

農村実態調査報告書』 とバ ックの

調査の結果を比較 ・検討 してみることは極めて興味深い。

すでに、満洲国政府 は康徳元年度の 『

農村実態調査報告書』にもとづいて、幾つかの研

究報告書をまとめた。また、調査地域がより広範であった康徳三年度の諏査結果について

も、その成果を利用 した若干の報告書が公刊されている。 (

6

)また、近年では、中兼和津

農村実態調査報告書』を利用 し、当時の清洲農業をそれ

次、R.マイヤーの両氏がこの 『

ぞれ興味ある視点か ら分析 している. (

7

) しか し、 この報告書 に収め られたデータの内容

が極めて豊富で、多岐にわたることを考えると、 この調査報告の成果についてはさらに様

々な視点か ら分析を行 うことが可能であろう。 とりわけ、上述のよ うに、清洲国時代には

- 2-

様 々な農業関係の報告書が公刊されたが、それ らの内容をあらためて考察 していくために

は、それ ら報告書の基礎資料 となったこの 『

農村実態調査報告書

戸別調査之部』のデー

タに戻 って分析を行 うことが必要であろ う。 コンビュタ-の利用はそ うした研究の可能性

を大いに広げると考え られる.

以上のような研究関心か ら、本稿は 『

康徳三年度 農村実態調査報告書』をとりあげ、

その初歩的な考察を行 う。第 1節ではこの報告書の内容を概観 し、第 2節では、農民の公

租公科の負担 という問題をとりあげ、 この報告書のデータを用いて、今後、中国農村社会

を分析 していくための一つの準備作業に着手 したい。そのなかで、 これまでのワンやバ ッ

クの研究が十分にとらえ られなか った、農民の実質的な税負担 という問題に焦点を当てて

みたい。

註

(

1

) 中国の史料に記されている土地面積 に大 きな問題があることは、何柄様 『

中国歴代土

地数字考賓』 (

聯経出版社、民国 84年)が詳 しく論 じている。また、登録された耕地面

積が如何 に実情 と帝離 していたかということは、例えば、関東都督府 ・関東庁の行 った土

地調査事業の結果か らも議 うことができる。 日露戦争後、 E

]

本の手 によって行われた実地

調査によ り、関東州 (

遼東半島の南端)において広大な面積の耕地が新たに 「

発見」され、

この地域の耕地面積は清朝政府の掌握 していた登録面積の約 3倍にも広が ったという。拙

稿 「

関東都督府及び関東庁の土地調査事業について」 『

一橋論叢』第 97巻 6号、 198

7年 12月。

C

2

) 梁方仲 『中国歴代戸口、土地、E

E

F

賦統計』 (

上海人民出版社、 1980年)

(

3

)P

e

r

ki

n

s

,D

vi

g

htH

.

榊

P

u

bl

i

s

hi

n

gC

0

.

,1

9

6

9

Al

di

n

e

Wa

n

g

,Ye

h

c

He

n

.L

a

n

dT

a

x

at

i

o

ni

nl

mD

e

r

i

alC

hi

n

a,1

7

5

0

11

91

1

L

.H

a

r

v

a

r

dU

ni

v

.

Pr

e

s

s

,1

9

7

3

------ .A

nE

s

t

i

m

at

eo

ft

h

eL

a

n

dT

a

xC

ol

l

e

ct

i

o

ni

nC

hi

n

a,1

7

5

3a

n

d

i

BgS,E

a

s

tA

s

i

a

nR

e

s

e

a

r

c

hC

e

nt

e

r

,H

a

r

v

a

r

dU

n

iv

.

,

1

9

7

3

1

i

uT

a

c

h

u

n

ga

n

dY

e

hR

u

n

g

c

hi

a

,T

h

e

遡 ,P

r

i

n

c

e

t

o

nU

n

i

v

,P

r

e

s

s

,1

9

6

5

(

4

)J

o

h

nL

o

s

si

n

gB

u

c

k

,

la

n

dUt

i

l

i

z

at

i

o

ni

nC

hi

n

a,U

ni

v

e

r

si

t

yo

fN

a

n

ki

n

g

,1

9

3

7

C

S

)

(

邦訳 :三輪孝 ・加藤健共訳 『

支那農業誌 (

上 ・下巻)』 (

生活社、昭和 13年)

(

清洲国)国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳元年度 農村実養親査報告書 戸別調

全 3冊)、 1935年

査の部』 (

(

満洲国)国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳 3年度 農村実態調査報告書

査の部』 (

全 4冊)、 1936年

(

清洲国)国務院実業部臨時産業調査局 『

農村実意調査一般調査報告亨

康徳

3年度』 (全 21冊)、 1936年

(

満洲国)国務院実業部産業調査局 『

康徳 3年度 県技士見習生農村実態調査

全 4冊) 1936年

報告書 』 (

-3-

戸別調

(

満洲国)国務院産業都濃務司 『

康徳 4年度 農村実態調査報告書 (

県技士

全 4冊 ) 1937-38年

見習生)』 (

(

満洲国)国務院産業都濃務司 『

康徳 5年度 農村実態調査報告書 (

県技士

見習生)』 (

全 1冊) 1938年

(

6) 康徳元年度の調査結果を利用 した報告書 として、

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 農家概況編』 1937年

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 小作関係並 に慣行編』 1937年

至営編 』 1937年

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 農業蓑

『

農村実態調査報告書 康徳元年度

販売並に購入事情編 』 1937年

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 雇用B

E

I

係並に慣行編』 1937年

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 農家の負債並に貸借関係編』 1937年

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 農業経営続編』 1937年

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 土地関係並に慣行編』 1937年

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 農村社会生活編 』 1937年

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 農家経済収支』 1937年

『

農村実態調査報告書 康徳元年度 土地関係並に慣行編 (

補遺)刀1937年

『

農村実態訴査報告書 康徳元年度 耕種概要編 (

北浦農具之部)』1937年

また、康徳 3年度翁査の成果を利用 したものとして、

全 3冊) 1938年

『

農家経営経済調査 康徳 3年度』 (

『

農村実態調査報告書 康徳 3年度 農家の負債並に貸借関係編 (

南満之部)』

1937年

(

7

)中兼和津次

『旧清洲農村社会経済構造の分析』 (

アジア政経学会、昭和 56年)

なお、本書 には満洲国時代に公刊 された各種の農村調査報告 についての文献解題

が付されている。

R

a

m

o

n汁 M

y

e

r

s

,`

s̀

o

c

i

o

e

c

o

n

o

mi

cC

h

a

n

g

ei

nVi

l

l

a

g

e

sO

fMa

n

c

h

u

ri

ad

u

ri

n

g

t

h

eC

h

i

n

aa

n

dR

e

p

u

bl

i

c

a

nP

e

r

i

o

d

s

.

"Mo

d

e

r

nA

si

a

nSt

u

di

e

s

,

V

o

l

.

1

0(

4

)

,

1

9

7

6

ー4-

第 1節

清洲国農村実態調査報告の概要

(1)

満洲国政府によって行われた農村実態調査報告は大きく三つの系鎌か らなるoまず、 1

934 (

康徳元)年、清江省の 10県、龍江省の 6県の農村において大規模な農村実態調

査が行われた。調査戸数 は全部で 627戸であった。 この調査の結果は 『

康徳元年度 農

村実態調査報告書

戸別詞査之部』 (

全 3冊)としてまとめ られた。 (

1

)続いて、193

6 (康徳 3)年、吉林省の 2県、龍江省の 1県、黒河省の 1県、三江省の 2県、間島省の

1県、安東省の 2県、奉天省の 7県、錦州省の 2県、熱河省の 2県の農村においてさらに

大規模な農村実態調査が実施された。調査対象 となった農家の総数は 1095戸であったo

この調査の記録が 『

康徳三年度 農村実態調査報告書

に、 『

農村実態詞査一般調査報告書

戸別調査之部』 (

全 4冊)、並び

康徳三年度』 (

全 21冊)である。 (

2

)地図を開 く

と分かるよ うに、康徳元年度の調査が清洲北部を対象としていたのに対 し、康徳 3年には

満洲南部を中心に調査が行われた。その後、 1936 (

康徳 3)年か ら 19

・

38(

康徳

5)年にかけて、実業部農村技術鼻糞成所県技士見習生によって同様な農村実態調査が行

われ、その成果は、康徳 3年度、康徳 4年度、康徳 5年度の 『

県技士見習生農村実態調査

報告書』 (

全 9冊)としてまとめ られた。その葡査対象は吉林省の 4県、奉天省の 2県、

錦州省の 2県、通化省の 1県にある農村であった。但 し、 この県技士見習生の調査は規模

が小さ く、報告の内容 も比較的簡単なものが多か った. (

3

)

康徳元年 と康徳三年 に行われた調査の方法 は基本的に同様であったが、康徳三年度の調

査 は地理的にもより広い範囲を対象 とし、聞き取 りを行 った農家の数 も多か った. とりわ

け、康徳三年度の調査報告書が、統計資料である 『

戸別調査之部』と文章で記述された

『

一般調査報告書』の二部か ら構成されていたことの意味は大 きい。つまり、 ここでは、

各村 ・農家の経済状況 について、個 々の統計表にある数字の持つ意味を、文章の説明によ

って確認 してい くことが可能 となる。そこで、本節では、特に、 『

康徳三年度 農村実態

調査報告書』を取 り上げ、その内容を考察 していきたい。将来的には、 『

康徳元年度 農

村実態調査報告書』、 『

県技士見習生農村実態調査報告書』へ と分析の範囲を広げてい く

つ もりである。

(2)

康徳三年度の農村実態調査報告の調査地点と農家戸数 ・人口をまとめたものが衰 1であ

る。調査対象 となった農村 (

屯)は 21の県に所在 し、北 は黒龍江を境にプラゴエチェン

スクと国境を接 した援軍県、南は遼東半島南部の茸河県や蓋平県、束は松花江 と異龍江の

合流点に近 い富錦県、朝鮮との国境に近い延吉県、西は熟河省の豊寧県、寧城県にまで展

開 していたO (

4

) 1村 (屯)の調査戸数は二十戸か ら九十戸程、その人口は百数十人か ら

五百人程であ り、報告書全体で調査戸数の合計は 1095戸、その人口は 6911

人であ

った。重要な点は、 この調査では、各村 (

屯)において、居住す る全ての戸が調査対象 と

なったことである。つま り、各村の上層か ら下層までを含んだ、全ての農民の経済的、社

会的状況がそこに記録 されていることになる。 この点は、例えば、バ ックの報告が特定の

地域の特定の農家をサンプルとして抽出し、その調査を行 ったことと対象的である。なお、

- 5-

調査対象 となった村 (

屯)が広範囲に展開 していたことか ら、それぞれの村によ り、その

歴史、経済 ・社会の状況はかな り異なっていた。つまり、本報告書にある各項 目の耗計数

字を整理する際には、報告書全体 としてとらえるだけでな く、翁査村 ごとの数値が示す特

徴 にも十分配慮する必要がある。

屯)め

農村実態調査は全部で 11組の班によって実施され、それぞれの班は二つの村 (

調査を担当 した。 1つの班は 5人か ら8人の調査員によって構成されたが、現在、かれ ら

の氏名 も明 らかである。各班は調査対象の村を管轄する県公署、財政局において、あらか

じめ、当該村の租税、土地所有関係などについて調査を行い、その後、警備隊を伴 って調

査地に赴いた。通常、調査員は調査地に 10日か ら 2週間程滞在 し、その間、村の政治 ・

経済 ・社会状況の調査、さらに、適訳を連れて各戸 ごとの聞き取 り調査を行 った。 (

5

)

現在、 この農村実態調査のマニュアルと考え られる、産業部大臣官房史料科 『

農村実態

調査 〔

綜合 ・個別〕調査項 目』という資料が存在す る。 このマニュアルには実際の調査に

用いられた調査票の様式が収録されてお り、さらに、各調査項 目に関する様 々な注意点、

農民への質問の仕方、調査票の記入方法などが詳細 に記 されている。そこには、例えば、

如何にして度量衡の地域的相違、度量衡の用途による相違、混乱 した土地権利関係、複雑

な納税方法を明 らかにするか、また、如何にして正確な耕地図を作成するかといった問題

が論 じられている。 (

6

)その叙述の一つ一つか ら、当時、 この調査にはどのような困難な

間層が存在 したのか、また、そ うした問題の背後にある農村の政治 ・経済 ・社会状況を洩

うことができる。

『

農村実態調査 〔

綜合 ・個別〕調査項 目』を読む ことによって、始めて、 『

康徳三年度

満洲農村実態調査報告書 戸別之部』の調査結果の内容を具体的に理解できるというこ

との実例を、一つだけ挙げてみたい。中国農民の多 くはかつて 「

文盲」であったと言われ

る。 しか し、文盲率が具体的にどの程度であったのか となると、何 とも言えないのが実情

農村実態調査報告書 戸別之部』にある集計表のうち、 「

第三 家族構成表」

である。 『

には、各屯の農家の家族の教育程度が、 「

修学中J、 「

識字」、 r

文盲」の 3つのカテゴ

リーによって記されている。そこにある数字を整理 してみると、各屯によって事情 は幾分

異なるものの、 「

文盲率」は必ず しも我 々の予想はど高 くはないという印象を持つ。その

率は約 50か ら 70パーセン ト程度であるが、女性の大部分が 「

文盲」であったことを考

え ると、男性の識字率は意外と高か ったことになる。 (

但 し、教化県、盤石県の調査屯に

おける 「

文盲率」は約 80パーセン トとかなり高か った。)む しろ、問題は女性の識字率

の低さにあったとも言えよう。さて、 ここでは、 「

文盲」の定義が問題 となる。 『

農村実

態調査 〔

綜合 ・個別〕調査項 目』によると、数えの七歳児が一般的に有するとされる識字

能力を有きない場合、 これを 「

文盲」と理解 していた。 (

7

) この定義がどこまで調査のな

かで有効な意味を持 ったのかは明らかでないが、 『

農村実態調査 〔

綜合 ・個別〕調査項

目』を読むことによって、報告書に記された数字の持つ意味が具体的に明 らかになるとい

う一例である。

清洲』農村実態調査過聞 (

報告者 :野間清)」 r

中国における農

なお、 この他に、 「 『

村 ・農業調査 (

報告者 :平野蕃)」 〔

井村哲郎編 『

満鉄調査部

一関係者の証言 -』はこ

の調査に関係 した人物の回顧録をまとめた ものであ り、 これ らの記述か らも、当時の調査

の様子を具体的に知 ることができる。特に、野間氏は、 この調査のなかでは、各調査昌の

- 6一

思い込みが強 く働いてお り、農民には誘導尋問に近い形で質問が行われていたことを述べ

ている。 (

a

) 『

農村実態繭査報告書』を資料 として利用するについては、 こうした点を十

分 に認識 してお く必要がある。

(3)

衰 2は 『

康徳三年度 農村実態調査報告書 戸別之部』の内容を示 した ものである。報

告書は県 と村 (

屯)の概況を説明 した後、各農家に対する聞き取 り調査の結果を集計表で

まとめ、さらに、調査屯付近の村の状況、度量衡 ・地積 ・税目税率 ・戟物価格などについ

て記 している。各集計表にある数字を分析 してい く際に、 これ らの度量衡、租税に関する

資料は有用である。 ここには、調査地点の度量衡の体系が具体的な数字によって記されて

いるので、各村 (

屯)の土地面積、収穫量、単位面積当た りの収量などの数字を統一的な

基準でとらえることが可能となって くる。 (

9

)

(

1

)

農家概況表」は各農家の

本報告書の中心を構成 した部分が 16の集計表であった。 「

家族 ・経営様式 ・労働 ・土地所有 ・耕地 ・財産 ・副業などについて、その概略を示 し、

「

(

2)

農家略歴表」は各農家の出身地 ・移住 ・当該地における居住の歴史などについて、

「

(

3)

家族構成蓑」は各家族の性別 ・年鶴構成、教育程度、労働力などについてまとめてい

るo 「

(

4)

披傭労働表」、 r

(

5

)

雇用労働表」、 r

(

6

)

労働関係衰」は各農家の労働力、労賃、

(

7)

土地関係衰」は各農家の所有 ・保有する土地の面積、そこに

雇用関係などについて、 「

展開する所有権 ・押権、典権といった土地所有関係について、 「

(

8

)

建物大農具表」 「

(

g)

飼

糞家畜麦 」は動産 ・家畜 といった財産関係についての調査結果を記 している。 さらに、

「

u

O

)

小作関係表」「

u

l

)

公租公課表」は標題の通 り、各農家の小作関係、租税負担について

の資料である. r

q

オ作物別播種面積並収量衰 J r

u

詩農産物売却表」は各農家について、各

種作物の作付 け面積 と収穫量、また、その市場への売却量、その価格などについて記 して

いる。 「

8

4

)

生活費現金支出表」 「

a

S

I

貸借関係蓑 」 r

u

ゆ現金収支表」は各農家の家計、現金

貸借関係などについてまとめている。そこには、各農家ごとの収入源 とその金額、また、

住居費、食費、被服費、光熱費、慶弔費といった各項の支出内訳が詳細に記されている。

上記の集計表にある統計数字を利用することにより、思いっ くだけで も、例えば、当時

の農民は如何なる作物をどのような形で耕種 し、そこか ら、どの程度の収穫を得ていたの

か、かれ らは農産物の売却か らどの程度の現金収入を獲得 し、農業以外か らの収入はどの

程度であったのか、かれ らの小作料 ・税金の負担はどのようなものであったのか、かれ ら

の家計の収入 ・支出の具体的な中身、金銭や穀物の貸借関係、かれ らの間の所得格差はど

のようなものであったのかといった問題を数量的に分析することの可能性が念頭に浮かん

で くる. もし、そうした分析が可能であるな らば、それは 1930年代の中国の農業をマ

クロ的にとらえていくための有用な指標 となるか もしれない。

「

はじめに」で述べたように、 これまで、歴史研究の分野ではその信頼度 という点か ら、

史料 に残 された農業関係の統計数字を積極的に利用することに慎重であった。 しか し、上

に述べたよ うな中国の農業社会に関する問いを、歴史研究がこれまで十分に解明 して きた

か というと、必ず しもそうではない。農業社会の歴史は、 しばしば、 「

地主小作制」とい

った抽象的な概念によってのみ説明されがちであった。 したがって、農村経済の諸側面を

異体的な数値によって とらえるという作業は、今後、歴史研究にとって も重要な課題であ

一 7-

ると考える。その点で、 『

康徳三年度 農村実態詞査報告書

戸別調査之都』にある数字

資料が、 『

農村実態調査 〔

綜合 ・個別〕調査項 目』 『

農村実態調査一般調査報告書 康徳

三年度』という記述資料によって も検証できるということの意味は大 きい。

農村実憲調査報告書にある数多 くの集計表の示す内容を考察 してい くためには、まず、

何 らかの特定の問題を設定 し、そこか ら分析を進めていく必要があろう。各集計表の内容

は相互に連関 していることか ら、一つの集計表に着 日することは、他の関係する集計表の

内容の分析 とも密接に関わって くる。そうした意味か ら、次節では、 この農村実態調査報

告書の公租公課関係の続計について初歩的な検討を加えてみたい。

註

(

1

) 前掲

(

清洲国)国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳元年度 農村実態調査報告書

戸別調査の部』 (

全 3冊)、 1935年

(

2

) 前掲

(

清洲国)国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳 3年度 農村実態調査報告書

戸別調査の部』 (

全 4冊)、1936年

前掲

(

清洲国)国務院実業部臨時産業調査局 『

農村実態調査一般調査報告書

康徳 3年度』 (

全 21冊)、 1936年

(

3) 前掲

(

満洲国)国務院実業部産業調査局 『

康徳 3年度 県技士見習生農村実態

調査報告書』 (

全 4冊) 1936年

前掲

(

清洲国)国務院産業都濃務司 『

康徳 4年度 農村実態調査報告書 (

県技士

見習生)』 (

全 4冊) 1937-38年

前掲

(

満洲国)国務院産業都濃務司 『

康徳 5年度 農村実態調査報告書 (

県技士

見習生)』 (

全 1冊) 1938年

(

4) 通常、県はい くつかの村によって構成され、また、一つの村はい くつかの屯 (

集落)

によ って形成されていた。本稿が取 り上げているこの農村実態調査は屯を対象に行われた。

したが って、正確には屯の調査 と書 くべ きであるが、 日本語 として少 々不自然なところが

あるため、村 (

屯)の調査と記す。

(

5) 前掲

国務院実業部臨時産業調査局 『

農村実態調査一般調査報告書康徳 3年度』の各

冊の冒頭に、詞査者の氏名が列記 してある。また、調査の具体的な様子については、 r

『

清洲』農村実態調査遺聞 (

報告者 :野間清)」 r

中国における農村 ・農業調査 (

報告

者 :平野蕃)」 〔

井村哲郎編 『

満鉄調査部

一関係者の証言 -』 (アジア経済研究所、 I

996年)所収、41

6

6

,

6

7

8

3頁】に、当時の関係者の思い出話が記 されている。

(

6

) (

満洲国)産業部大臣官房資料科 『

農村実態調査 〔

綜合 ・個別〕調査項 E]

』 (

康徳 6

年 4月)

(

7

) 同書

(

8

) 前掲

(

9) 前掲

237-238貢

「『清洲』農村実態調査遠聞 (報告者 :野間清)」

『

康徳三年度 農村実態調査報告書 戸別調査之部』にある、各屯についての

「

度量衡地積税率 」

- 8-

第 2節 農村における公租公課の負担

(1)

国家の官僚機構にとって税収の確保は重要な課題であ り、中国の史料 には税制に関する

記述が豊富に存在する。そうした史料を利用することにより、 これまでにも、国家財政 に

ついての研究は盛んに行われて きた。 しか し、省や県 レベルの財政 となるとその研究は手

薄であ り、 さらに、各在地における徴税の実態については良 く分か っていない。中国では、

県などの地方行政機関が実際の徴税を行 っていたが、県は徴集 した税金の うち、その一部

の規定額を府 ・省などの上級機関に送付 し、残 りは自らの財源 としていた。そのうち、か

な りの部分が地方官吏の私的収入 となった ことは想像に難 くない。各省 も各地か ら送 られ

て きた税金の一部を中央に上納 し、残 りは自己の財源 としていた。そ して、徴税の現場で

は、様 々な手数料や付加税の徴集が行われていた。 したが って、中央政府の手にした財源

は各在地で徴集された税金のごく一部であり、中央や省の レベルでは実際にどれほどの税

金が社会の末端で徴集 されているのかを掌握できなか った。中国史研究のなかで、一方で

は、農村社会の荷重な税負担が強調され、他方で、そ うした負担が一般 に言われるほどの

ものではないとする議論が存在するのも、その背景には、税負担の実情を具体的に示す資

料が少ないことによる。

さて、 ここで取 り上げる 『

農村実態調査報告書』の集計表 「

第十一 公租公課表」は納

税 に関わる事項について、各農家に対 して行 った聞き取 り調査の結果をまとめたものであ

るo この表は徴税される側か ら、各農家の税負担の実情を説明 したものとして注目できる。

ここにある数字が一体 どこまで正確 に現実を反映 していたかどうかは、最後まで問題 とな

るが、 とりあえず、本節はこの裏の内容を中心に準備的な考察を行 っていきたい。

(2)

満洲の農村 における公租公課の問題を考える場合、まず、各村の歴史を簡単 に確認 して

農村実態調査報告書』にある各村 (

屯)に関する 「

屯の概況J

お く必要がある。衰 3は 『

と集計表 r

第二 農家略歴表」を用いて作成 したものである。 この麦を見て分かるように、

屯)はかつて清朝皇室が特権的に占有 していた土地 (

@⑬⑰

調査地点 となった 21の村 (

の囲場など)、盛京内務府などの皇室関係の官街の管轄下におかれた官芯地 (

⑭の内務府

宮荘地)、八旗宮兵のための職 田 (

⑫の伍田地)、八旗官兵の土地 (

①③⑤⑪⑳の旗地)、

清朝王公の荘園 (

⑬の苑文正公荏固)、モンゴル王公の占有 した土地 (

②⑬⑲⑳の衰地)

などであった。その沿革は様々であったが、いずれの土地 もかつては州県 という民街門で

はな く、皇室 ・王公 ・八旗関係の 「

旗街門」の管轄下に置かれていた。 したが って、 これ

らの土地を耕作 した農民は国家に対する 「

税」ではなく、 これ らの土地を r

所有」する清

朝皇室 ・王公、^旗官兵などに 「

租 (

小作料)」を納めていたのである. これ らの土地は

後に 「

宮地」と総称 された。 しか し、治夫か ら民国の時代にかけて、清朝の崩壊に伴い、

これ らの土地は民間に丈放 (

払い下げ)され、州県の管轄下に置かれるよ うになった.そ

の結果、その地の払い下げを受けた者は土地の 「

所有権」を獲得 し、土地税を納めるよ う

になったのである。 こうした官荘地、荘園、戦乱 旗地、蒙地などの民有地化の動 きは、

『

農村実態調査報告書』に取 り上げられている村だけでな く、清末以降、東三省 (

清洲)

-9-

各地で大規模に進め られていた。

『

農村実態調査 〔

綜合 ・戸別〕調査項 目』 も、農村実態調査の際には、 こうした土地制

度の変遷に十分注意を払 うよう指示 している。つまり、土地権利関係の確認に必要な作業

として、かっての土地払い下げについて、農民に対 しどのよ うな質問を行 うべ きか、細か

く説明 している. (

1

)そうした聞き取 りの結果が、集計表 r

第二 農家略歴表」である。

この裏には各農家の歴史が詳 しく記されてお り、そこか ら、様 々な沿革をもつ旧 「

宮地」

の うえに、現在の村がどのように形成されて きたか、その様子を具体的にとらえることが

できる。 この裏は歴史研究の材料 として も興味深いものであるo こうした村の歴史 につい

て論 じることは別の機会に譲 りたいが、 この表を土地制度 ・税制の変遷 という問題か ら見

ると、次のような点が明らかになる。つまり、張作宗政権下の民国十 (1921)年頃ま

でには、調査屯の旧宮地は概ね民有地 として再編され、各州県が旧来の土地制度 とは関係

な く、一律の基準で土地に課税できる体制が確立されていた。但 し、重要な例外 も存在 し

た。報告書にある寧城県和碩金宮子屯では国税である田朕の代わ りに、 「

組子」が徴集さ

れていた。 (

2

) これは、旧制度である 「

表地」が解体されてお らず、モンゴル王公の土地

占有が続いていたことを示 している。つまり、 この地域では、清洲国政府 は国税を徴集で

きなか ったのである。

(3)

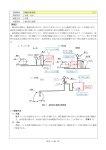

表 4は、清洲国時代の土地税、つまり、国税の 「

田賦」 と県税の 「

畝掴」の税率をまと

めた ものである. この税率は張学良政権時代にまとめ られた 『

東北年蔓

監』に記 されている

田賦」 「

畝掲」の他

税率 と全 く同一であった。また、蓑5が示すよ うに、土地税である 「

出産根石税」 「

種畜税」、県税に分類 される 「

学掴」

にも、国税である r

禁梱特税」 「

「

営業網 」 「

房掲J など、様々な税 目が存在 した。 この裏 にあるように、課税は様 々な方

面 にわたっていた。 これ らの税 目も、基本的 に、張学良政権時代の ものと同一である。 (

3

)っまり、清洲国時代の農村における税体系は、概ね、張学良政権時代の ものをそのま

ま踏襲 したものであった。 したが って、満洲国時代の農村 における税金の問題を分析する

ことは、張学良政権時代の税問題を考察することにもつなが る。

満洲国時代、農民は上述の国税や県税、さらに、村費等に分類される各項の税金を負担

屯

していた。村費の項 目は各村によってその内容を異にしていたが、大体、 「

村費」 「

費」 r

保甲費」 「

農会費」 「

学校建設費」 r

道路修繕費」 「

看青費J

r

自衛団費」 「

門牌

費」 「

戸口費」 「

国旗費」などの項 目か ら成 っていた。問題はこうした税金を納める農民

の負担がどの程度のものであったかということである。

麦 6は各屯についての集計表 r

第十一 公租公課表」の内容をまとめたものであ り、陰

暦康徳二年一月一 日 (

西暦 1935年 2月 4日)か ら十二月末 日 (

西暦 1936年 1月 2

4E

]

)までの間に、農B:らが納めた税目とその額を示 している。納付された税金は基本的

に康徳二年度分の課税に対 してのものであるが、一部には、滞納されていた康徳元年、大

同二年度分のものも含まれている。 したが って、 この表にある数字は康徳二年 (陰暦)に

農民 らが実際に負担 した税額の合計を意味することになる。各村における徴税の実情を理

解す るため、蓑 6では 「

公租公課蓑」の記述内容になるべ く手を加えないように してある。

この表か ら次のような点を指摘できるであろ う。

多 くの繭査村 (

屯)において、農民が納めていた税金の うち、国税、並びに、県税の中

一1

0-

心は土地所有者に課せ られる 「

田賦」と 「

畝摘」であった。 これ らの土地税を除桝 ま、国

税の 「

出産根石税」、県税の 「

根掴」の負担が比較的大 きか った。 これ らの税金は収穫 し

た穀物を市場に売却 した際に課せ られた ものであった。 これ らは、穀物の種類 にもよるが、

一般に従価の 1-5パーセン ト程の税率であった. この他に、義倉制度を維持するための

r

義倉費」 (

県税)の徴集がみ られたO 「

義会費」 も所有する土地面積に基づいて課税さ

れていた.つまり、国税 ・県税については、土地所有者に対する課税を基本 としていた。

但 し、熟河省の豊寧県還将宮子屯、寧城県和金宮子屯では事情が少々異なっていた。前者

ではかなりの戸数の農家がケシの栽培を行 ってお り、ケシの耕作者に課せ られた禁梱特税

が この屯で納め られる国税の中心 となっていた。また、後者では醸造業の家が一戸あり、

この家が納める酒税が この村 (

屯)の負担 した国税の大部分を占めていた。 (

り

次に、国税、県税の額と比較 して、村費等の額がかなり大 きいことに気付 く。多 くの村

屯費」 「自衛国費J r

看青費」 「

保甲費」などの項 目か

(

屯)の村費は狭義の r

村費」 「

ら構成されたが、村によっては 「

墳防修繕費」 「

道路修繕費」 「

学校建設費」 r

自動車購

前甲長慰労費」などの負担が加わ り、その内容は様 々であった。また、 「

県公署

入費」 r

トラ ック寄贈費」などの項 目が存在 したことか ら、村 (

屯)が県公署やその役人のために

様 々な経済的便宜を提供 していたことも考え られる。

国税や県税が政府の定めた画一的な制度のもとに置かれていたのに対 し、村費の各項 目

は各村 ・屯が比較的 自由に設けていたよ うである。そ して、その 「

税率」 も一定ではなか

った.例えば、 r

村費」は概ね所有地 1畝当た り20銭前後に設定されている村が多か っ

たが、遼陽県の調査屯ではそれが 62銭、また、豊革具の調査屯では 80銭か ら1円とか

な りの高額になっていた。 「

看青費」なども村によって徴集の仕方は様 々であった。また、

村費の多 くの項 目は農民が所有する土地面積を基準 として 「

課税」されていたが、 「自衛

団費J、 「

戸口費」、 「

門牌費」などは、各戸に均等に課せ られていることが多かった。

門牌費Jとし

例えば、蓋平県の調査屯においては、各戸か ら 「

自衛団費J として 2円、 「

て 8銭、 「

戸口費」として 9銭が徴集されていたoまた、磐石県の調査屯では、各戸が

「

戸口調査費」 として 10銭、 r

電話架設費」として 4銭を負担 していた.土地を持たな

い、そ して、現金収入の少ない貧農にとって、各戸均等に課せ られるこれ らの 「

村税」は

かな りの負担 となったであろう。いずれにせよ、 「

村費等Jの存在によ り、農民の負担す

る実質的な公租公課の額は、それぞれの村 によってかなり事情を異 にしていた。

問題をさらに複雑にしていたのが、現物 (

穀物)による税の納入、また、 r

賦役」の存

在である。県税の 「

義倉」や村費等の 「

看青費Jなどの項 目は穀物で納め られている例が

少な くなか った。例えば、西豊県の調査屯における義倉費はその全てが、また、蓋平県の

調査屯において徴集される村費の大部分 も穀物による現物納入であった。同様 に、賦役 も

また農民の負担する税 目のなかで重要な位置を占めていた。例えば、磐石県、檎樹県、盤

山県、新民県、遼腸県の調査屯においては、農民の負担する賦役の合計が 200日を越え

ていた。磐石県 と檎樹県の詞査屯では、県税 として、それぞれ、各戸に一律 20日、ある

いは 10日の賦役労働が課せ られており、 また、検樹県の調査屯では、 これに加えて、土

地を有する農民には 30日の自衛団賦役が課せ られていた。盤山県の調査屯では堤防修築

費と自衛国費が賦役によって徴集 されていた。興味深いところでは、西豊県の調査屯にお

ける賦役の場合、各戸は修理を行 う道路の距離を割 り当て られていた。恐 らく、 こうした

- ilil-

賦役労働を他の銭約の税負担とともに考察する場合、- E

l

の労働を日当に換算 し、その負

担を金額で表示する必要があろ う。 『

農村実態調査一般調査報告書』にある各地の雇用に

関する記述によれば、地域にもよるが、当時の単純労働のE

l

当は概ね 20銭か ら40銭程

度であった。 しか し、そうした賦役負担を貨幣単位に換算する前に、まず、当時の農民の

税負担のなかで、賦役の占めた位置が小さくなか ったということを確認 してお く必要があ

る。労働力が少な く、また、貧 しい農家にとって、 この賦役労働の負担は極めて大 きか っ

たであろう。

麦7は、各調査屯においてどれほどの公租公課の負担があったかをまとめたものである。

第十六

各村 (

屯)の支出総計 (A欄)と公租公課の合計 (B摘)については、集計表 「

現金収支表」にある数字を用いた。後者は集計表 「

第十一 公租公課蓑」にある数字 も使

えるが、それと r

現金収支表」 との間に大 きな帝離はない.また、賦役 (F欄)と前述の

現物納入 (G欄)については、そのままの形で記 してある。 したが って、各村 (

屯)の農

銭約の部分)、F欄 (

賦役)、G欄 (

現物納入の部分)の

民が負担 した公租公課はB欄 (

合計 となる。

まず、各村 (屯)の農家が納めた公租公課を合算 し、その銭納の部分がその村 (

屯)の

B/A)を計算 してみると、

農家全体の家計支出の総計に対 してどれほどの割合になるか (

その結果は調査屯によって大分異なっていた。その割合が低いところでは、その割合は 3

か ら5パーセン トほど (

凌揮県、延吉県、風域県、豊平県、梨樹県の調査屯)であったが、

20パーセン ト以上の値 (

菖錦県、票山県、盤山県の調査屯)を示す ところもあった。但

し、 この数値をもって、必ず しもそれぞれの地域の農民の税負担の軽重は単純 には言えな

い。賦役や税の現物納入の部分が対象外 になっているか らである。前述のように、例えば、

磐石県の調査屯などの農民にとっては、賦役や税の現物納入が大 きな負担 となっていた。

今後、 こうした賦役や税の現物納入については、貨幣単位への読み替えなどを行い、農民

の税負担の実態を簡潔な形に数量化 してい く必要がある。また、同 じ課税額であって も、

それぞれの地域の農民の現金収入の多寡によ り、かれ らの実質的な税負担の重みは違 った

であろう。例えば、蓑 8にあるよ うに、樺川県の蘭査屯では 1戸あた りの年間の現金収入

0円を越えていたが、豊寧県の調査屯における農家のその額はわずかに 40円ほど

は 80

であった。その意味で、今後、各集計表のうち 「

農産物売却麦」 「

現金収支表」などを利

用 し、農家の家計 自体 も分析 してい く必要がある。

村費等」の占める割

表 7を見て気付 くことは、農民の納めた公租公課の合計の うち、 「

合

(

E/1

3

)が相当大 きいことであるO磐石県、延吉県 (

B)、風域県、遼陽県、豊平県、

新民県、黒山県の調査屯では、その値が 60パーセン トを越え、なかには 80パーセン ト

を越える調査屯も 2カ所存在 した。 この数字 には、村費等 として徴集された、賦役や現物

納入は含まれていない。反対に、その値が 20パーセン ト以下を示 しているのは、国税で

ある酒税の納入割合が高い寧城県の調査屯のみであった。つま り、 この裏を見 る限 り、当

時、 この地の農民にとっては 「

村費等」が最 も荷重な 「

税負担」であったと言えよ う。 こ

の点をこれまでの研究史のなかでとらえてみると興味深い.例えば、前述のワシa)

研究は、

農民の負担する税の問題を 「

国税」の レベルで議論 していた。 (

5

) これは、かれの研究が

政府編纂の史料を利用 した結果であ り、ワン自身 もそ うした研究の限界を指摘 している。

また、バ ックの研究 も税金の問題については、県税 レベルまでを調査の対象 としていた。

-1

2-

(

6

) こうした研究史を振 り返 って も、農家の負担 した公租公課のなかで、 「

村費」等が重

要な位置を占め していたこを示す 『

農村実態調査報告書』の記述には大いに注 目する必要

がある。

本節は 『

農村実態調査報告書 戸別調査之部』に記 されている公租公課関係の資料につ

いて初歩的な考察を行 った。今後、本節で示 した各蓑についてはより精度を高める作業が

必要であろ う。また、 『

農村実態訴査一般調査報告書』の記述などを参考 に しなが ら、各

村 (

屯)における徴税の実態をより具体的 に探る必要がある。筆者は、今後、農民の税負

担を考察す るという作業を一つ の手掛か りとして、さらに、 『

農村実態調査報告書』の各

集計表を利用 しなが ら、そこに描かれた農民の所得や消費行動の実際がどのよ うなもので

あったかを探 っていきたい。それは ミクロな世界を対象にしたものであるが、当時の中国

農村経済の実情の一端を、異体的な姿で示そうとする試みになる。

註

(

1

) 前掲

『

農村実態調査 〔

綜合 ・個別〕調査項 目』 74-77頁。なお、 こうしたマニ

ュアルの指示にもかかわ らず、調査員が各村の歴史を十分に理解 していたか と言 うと、必

ず しもそ うではなか った。例えば、多 くの報告は、 「

農家略歴衰」のなかで、 旧宮地を耕

作 していた清代の農民の経営様式を 「

自作」と書いているが、 これは制度史的 にはおか し

い記述であった。 これ ら農民の経営様式は 「

官荘 ・荘園の小作」とな らな くてはならない。

もっとも、既に、清朝の時代か ら、 こうした農民は旧宮地に対 して強い 「

耕作権」を確立

してお り、彼 らは自らの存在を宮荘や荘園の小作人、その子孫 として意識 していなか った

のか も知れない。その意味では、 これ ら農民の質問に対する答えはそ うした意識を正確に

反映 していたとも考え られる。

C

2

)

(

3)

『

康徳三年度 農村実態藷査報告書 戸別調査之部』第 4冊、 716、 816貢

『

民国二十年 東北年鑑』 (

東北文化社出版、 1931年)、 「

財政」8

21

8

2

,

8

3

9

4

0、8

5

0う5

頁

(

4

) 『

康徳三年度 農村実態調査報告書 戸別調査之部』第 4冊、 721貢

伝) 前掲 W

a

n

g

.Y

e

h

l:

h

i

e

n

.L

a

n

dT

a

x

a

t

i

o

ni

nI

mp

e

r

i

alC

hi

n

a,1

7

5

0

1

1

91

1

- ,A

nE

s

t

i

m

a

t

eo

ft

h

eL

a

n

dT

a

xC

ol

l

e

ct

i

o

ni

nC

hi

n

a,1

7

5

3a

n

d

i

_

9

_

O

_

t

i

(

6) 前掲

Joh

nL

o

s

s

i

n

gB

u

c

k

.L

a

n

dU

t

i

l

i

z

at

i

o

ni

nC

hi

n

a

-1

3-

まとめに代えて

本稿は 『

康徳三年度 清洲農村実態調査報告書 戸別調査之部』を使 って、 1930年

代の清洲農村の経済構造を分析することの可能性について論 じた。 この資料は当時の中国

東北地域だけでなく、中国農業史全体の数量的分析にも寄与するところが少なくないと考

える。本稿の第-の目的はこの 『

清洲農村実態調査報告書』という資料集の内容を紹介す

ることにあった。 この報告書は数多 くの統計表によって構成されているoそこで、そこに

ある各数字を構造的にとらえるためには、何 らかの具体的な問題を設定 し、そこから、そ

れら数字の持っ意味を検証する作業が必要になる。本稿は農村における徴税の実藩という

問題を設定 し、 この報告書にある 「

公租公課表」を検討 した。今後、県 ・村 ・屯の財政構

造そのものを明らかにしていくことも、重要な課題となるであろう。さらに、この税の問

農産物売却表」といった

題をさらに掘 り下げて検討 していくためには、 「

現金収支麦」 「

関係する他の集計表にも考察の対象を広げていくことが必要である。一つの集計表か ら次

第に関連する他の集計表へと分析の対象を広げ、その構造白

勺把握に努めるという方法によ

り、今後 も、 『

清洲農村実態調査報告書』にある統計資料、記述史料を読み進めていきた

い。先に述べた、統計数字の信頼度といった問題も、具体的な数字の分析のなかで議論 し

た方が意味あると考える。

-1

4-

統 計 資 料

表 1 調査地点と農家戸数 ・人口

戸数 人口 (

男

B屯

⑨荘河賄 荘東村金廠屯 (

杵蚕地帯)

⑳遼陽鯨 第六区闇家庄子村前三塊石屯 (

綿作地帯)

⑫遼中好 第^区貴家筒壁 (

鉄道 ・都市の影響少)

⑬蓋平鯨 第三区陳家屯 (

鉄道 ・都市の影響大)

⑬梨樹願 第-区勤耕村蓑家油房屯 (

鉄道の影響大)

⑰海龍鯨 第二区孫家街屯

⑳豊寧鯨 第-区選将響子

⑳寧城鮪 第三区和積金営子

計

4

n

O1

6

1

1

4 9

0

9

1

1

⑩盤山県

系 第五区寛字段村孟家鋪屯 (

地味が肥沃でない)

2 7

8 5

1

4

3

3 3

⑬黒山鯨 第四区孫家窟櫛村前孫家高欄 (

綿作地帯)

2 0

7

6

2

r

H

一

■

い

7 3

7

0

3

4

⑬西豊鯨 第三区自石村徳患屯 (

杵蚕地帯)

E

Ⅳ

n

JIlJ

一E

n

U9

6 9

9 4

5 3

2

6

2

1

3

7

1

⑭新民斯 第一区腰高童子村二道河子屯 (

遼河の影響が大)

9 9 8 1 3 5

24 19 21 g

33 7

n

t

■

UZ

q

9 7

4

91 3

翫 4

49 5

1 2

5

3

4

⑳風域鮪 赫家溝村西門家壁子屯 (

煙草栽培)

∩

87

0 5

5 3

6

4

一

.

ヽ( .

._

\1

9 4

2 7

4 0

5

4

1 ■

・・

⊥2 3

⑧延吉鯨 揚城村 A屯

4

1

1

(

4

2

2

⑦檎樹鯨 干家焼鍋屯 (

街 ・鐘の影響少)

1

1

1

(

5

1

2

⑥磐石鯨 再家相 (

集団部落)

0

3

1

(

7

1

2

⑤教化鮪 三台山屯 (

集団部落以外の在来農村)

8

8

C

O1

7

( (

4 2

7

6

1

3

④富錦鯨 第五区岳家屯

6

1

1

(

2

2

2

③樺川鯨 衆宮山保陸家尚屯

5

7

1

(

2

4

3

②挑南鯨 第六区富貴保大茂好山後革房屯 (

畜産地帯)

3 3

2 2

2 3

6 5

0 4

0 3

4 2

7 5

9 5

7 g

1 4

5 2

4 3

8 4

7 7

0 3

9 4

6 6

5 5

7 7

∩

87

4

6

①援揮蝶 第一保第十甲 松樹溝屯

女 )

1

0

9

5 6

9

1

1(

3

5

0

03

4

1

1)

国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳三年度 農村実態調査報告書 戸別調査之部』

(

① -④

第一分冊、⑤-⑲

第二分冊、⑪-⑬ 第三分冊、⑭一⑳ 第四分冊)

-1

6-

麦 2 各村戸別調査の内容

1

_ 噺概略

2. 屯の概況

3. 集計表

(

1

)

農家概況表

(

9)

飼養家畜衰

2)

農家概 略衰

(

u

d

)

小作関係裏

3)

家族構成表

(

山公租公課表

(

4)

被傭労働麦

)

作物別播種面積並収量表

82

5

)

雇傭労働衰

(

姻農産物売却表

6)

労働関係麦

(

uJ

)

生活費現金支出表

(

7)

土地関係衰

u

5

贋 借関係麦

(

8)

建物 ・大農異麦

α

⑳現金収支衰

4

. 四隣屯 ノ概況

5

. 度量衡 ・地積 ・税 目税率表

6. 糧穀公定価格図表

国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳三年度

農村実態調査報告書

(

全 4冊)より作成

-1

7-

戸別調査之部』

表 3 土地制度史か ら見た各屯の歴史

①凌輝県 旗地 (

黒瀧江将軍衡門管理下) ? 光話 34年丈放

②眺南県 蒙古札薩克固旗 (

札薩克国都王管轄治理下放牧地) 光諸 29年開放

③横川県 旗地 (

三姓副都統御門) 光諸 34年丈放

④富錦県

「

赫暫」の天地 光藷 32年放荒、民国 3 ・4年清丈

⑤教化県 旗地、光諸 26年一民国 2、 3年、土地払い下げ

⑥磐石県

0年より開放

西圃場 光藷 1

⑦檎樹県

開拓地 (

乾隆初期よ り)

⑧延吉県 招墾 (

光諸 12年より)、光諸年間より放領

⑨荘河県

開墾 (

民国期に清拭)

⑬風域県 不明

⑪遼陽県

壌藍旗旗地、民国 8年以降升科が進む

⑫遼中県 伍E

E

l

地、三園地、紅冊地 (

旗地)、民国 4年 一清丈

⑬蓋平県 花文正公荘園 民国 7、 8年酒丈升科

⑭新民県

内務府官荘地 民国 6、 7、 8年清丈升科

⑮梨樹県 科爾弧左巽中旗達爾漠親王地、民国 15年清丈

⑬西豊県 清朝盛京園場、光詰22年以降開放

⑳海龍県 鮮国場、光藷 4年以降丈放

⑬黒山県

官有生荒、光諸 32年以降丈放

⑩盤山県 磐蛇額牧願、光諸 29年以降丈放

⑳豊寧県 旗地

⑳草城県

境琳轟

♭右旗 (

表地)

国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳三年度 農村実態調査報告書

戸別調査之部』

各屯の調査報告の うち、 「

屯の概況」、集計表 「

第二 農家概略表」か ら作成。

ー

1

8-

蓑 4 田麻 と蔵相の税率表

敬椙 (

県税)

上則地

田賦 (

国税)

中則地 下則地 域 別地

0

.

2

9

0#

眺南斯

1

.

0

8#

#J

r

r

#

0.

7

7∼

富錦県

系

1

.

0

6#

教化斯

0

.

7

7∼

磐石懸

1

.

16#

檎樹貯

系

0.

5

4#

延吉斯

1

.

3

0〟

荘河照

系 0

.

1

4

6 0

.1

4

0 0

.

1

3

4

0

.

1

4

6

遼陽鯨 0

.

1

4

6

遼中燥

系 0

.

1

4

6

蓋平県

系 0

.

1

4

6

新民鯨 0

.

1

4

6

梨樹 斯 0

.

1

4

6

西豊県系 0

.

1

4

6

海龍鯨

黒山鯨

盤 山鯨

豊寧嚇

寧城県

系

0

.

1

4

0

0

.

1

4

0

0

.

1

4

0

0

.

1

4

0

0

.

1

4

0

0

.

1

4

0

0

.

1

4

0

中則地 下則地 城 則地

0

.

3

8

9 0

.

3

8

20

.

3

7

4

瑳革新

鳳城鯨

上則地

‡

l

記入な し

記入な し

記入な し

記入なし

記入な し

記入な し

記入な し

0

.

1

5

4 0

.

1

1

00

.

0

6

6 0

.

0

3

3

0

.

1

5

4 0

.

1

1

00

.

0

6

6 0

.

0

3

3

0

.

1

3

4

0

.

1

3

4

0

,

1

3

4

0

.

1

3

4

0

.

1

3

4

0

.

1

3

4

0

.

1

3

4

記入な し

記入な し

0

.

1

5

4 0

.

1

1

00

.

0

6

6 0

.

0

3

3

記入な し

記入な し

0

.

1

5

4

0

.

1

5

4

0

.

1

5

4

0

.

1

54

0

.

1

4

6 0

.

1

4

0 0

.

1

3

4

0

.

1

4

6 0

.

1

4

0 0

.

1

3

4

0

.

1

4

6 0.

1

4

0 0.

1

3

4

0

.

1

0

0

.

1

0

0

.

1

1

0

0

.

1

1

0

0

.

1

1

0

0.

1

1

0

0

.

0

2

6

0

.

0

6

6

0

.

0

6

6

0

.

0

6

6

0.

0

6

6

無し

但 し、#のある数字 は、 1的 当た りの税額)

数字 は 1畝あた りの税額 (

国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳三年度 農村実態調査報告書

各調査屯についての 「

地積税率表」よ り作成

ー

1

9-

戸別調査之部』

衰5 国税 ・鯨税の一覧

1

. 国の財政に属するもの

田賦

農耕地につ き、土地所有者 に賦課せ られる土地税。

禁梱特税

畢粟栽培面積につき、その耕作者に賦課せ られる。

出産根石税 収穫後に搬出せ られる根石 につ き、出産者、又は未納税の根石取得者に賦課

せ られる。

木税

伐採せる木材につ き、その伐採者又は未納税の木材取得者に賦課せ られる。

牲畜税

牛、馬、堺、賭 (

熱河省にては髄乾を加ふ)につ き、飼育者又は買主に賦課

せ られる。地方に依 りては売買の外 白家生産家畜について も、成畜となれる

ものに対 し賦課せ られる。

屠宰税

牛、豚、羊につ き之を居辛せ る者に賦課せ られる。

営業税

営業税。

酒税

成製酒額につき、その製造者 に賦課せ られる。

印花税

印紙税にして帳簿証書作成者又は受領者 に賦課せ られる0

契税

不動産税契、典契、売契につ き商粗人、承典人、買主 に賦課せ られる.

婚書税

結婚証明書 とも詞ふべ き婚書の発給を受けるに要する官製用紙代及び

手数料.

盟税

聖類につ き製盟場より引取 る際に、盟取引業者に賦課せ らる。

2

. 鯨の財政に属するもの。

畝椙

地方税 としての土地税。

撃椙

教育費に充てる名 目で、土地所有者に賦課せ られる。

山場又は

荒地につき、その所有者に賦課せ られる。

場 畝消

勢課

杵葦夏

場につき、その所有者 に賦課せ られるo

努掲

杵雪

空飼育面積につき、その飼育者に賦課せ られる。

義倉費

義倉制度に依 り徴集せ られるもの.

警備費

鮪の警備費に充つる為め徴集せ られる.

賑災践

確災者救済費として土地所有者よ り徴集せ られる。

営業椙

地方税 としての営業税

房損

家屋税。

木桶

国の木税に相応す るもの。

居等相

国の層等税に相応するもの。

車牌梢

車税。

狗掲

畜犬税。

E

E

E

房中謹書 不動産の売買等の契約に対する官の証明書料。

E

E

E

務院実業部臨時産業調査局 『

康徳三年度 農村実態調査報告書

(

全 4冊) r

凡例

戸別調査之部』

(

第十一 公租公課表)」より作成

-2

0一

表 6 各調査 屯 における公租公課

〔

注記 のあ る項 目を除 き、単位 は円。 #を付 した賦役 は 日数 を示す〕

瑳輝 県

国税

県税

村費

1

5

7

.

9

9 〔

土地税 1

3

6

.

4

9 その他

21

.

5

0〕

1

8

9.

6

0

9〔

土地税 6

7.

4

7 その他

8

7

.

2

0〕

2

7

7

.

1

5 〔

土地 に対す る課税 0

.

0

0 その他 2

7

7

.

1

5

]

〔

保 甲費 3

6

.

9

8農会費 3

7

.

4

0学校建設 費 6

0

.

6

0

伝令兵 費 1

5.

0

0

廟会費 6

4

.

3

0

廟年放 資 1

8

.

8

7

学校弁 公費 4

4

.

0

0

〕

眺南県

国税

県税

村費

6

2

.

5

5 〔

土地税 3

2

.

5

6 その他

2

9

.

9

9〕

2

5

9

.

6

1 〔

土地税 1

6

5.

1

5その他 9

4

.

4

6 義倉 1

7

.

3

0

石 賦役 #6

9

.

5〕

1

2

6

.

5

0 〔

土地 に対す る課税 1

1

3

.

4

6その他 1

3

.

0

4

]

[

村費 7

8

.

3

2 自衛 団費 1

6

.

4

4 甲自衛 団費 1

8

.

7

0

]

[

看青費 高梁 6

.

1

0石 穀子 0

.

7

3石、食料運搬費 6

.

9

4

]

梓川県

国税

県税

村費

3

2

7

.

21 〔

土地税 2

1

2

.

6

0 その他 1

1

4

.

61〕

41

8

.

7

2 〔

土地税 2

51

.

4

9その他 1

6

7

.

2

3〕

31

8

.

0

2 〔

土地 に対す る課税 2

8

5.

4

2 その他 3

2

.

6

]

3

.

0

4保 甲費 1

5

4

.

5

8四台 山保創弁費 7

7

.

8

0

〔

農務会 費 5

着青費 1

6

.

2

9

〕

〔

団員費 7

.

0

0 馬絹 2

5

.

6

0]

菖

錦県

国税

県税

村費

41

7

.

6

6 〔

土地税 3

4

8

.

8

9 その他

6

8

.

7

7〕

6

3

0

.

0

3 〔

土地税 4

6

0

.

0

3その他 1

7

0

.

0

0〕

9

7

3

.

1

7 〔

土地 に対 す る課税 9

7

3

.

1

7 その他 0

.

0

0

】

0

4

.

9

9道路修理費 1

3

6

.

5

5 自動車購入費 6

8

.

3

4

[

農務会 費 2

七 分所建築 費 6

8

.

6

4 甲事務所雑 費 4

8

2

.

7

0]

教

化県

国税

県税

村費

磐石県

国税

県税

村費

2

4

.

61 [

土地税

0

.

0

0 その他 2

4

.

61

]

2

4

.

5

6 [

土地税

0

.

0

0その他 2

4

.

5

6

賦役 6

7

0日]

3

2

7

.

5

6 〔

土地 に対す る課税 3

0

4

.

5

2 その他 2

3

.

0

4〕

(保費 2

8

.

9

5 甲費 1

6

4

.

6

1 甲遊撃隊費 4

2

.

9

3

国道賦役代金納額 2

8

.

8

9 集 団部落建設 費 3

9

.

5

0

)

(

戸 口調査費 3

.

6

0電話架設 費 1

.

4

4現物 丸太8

1

本

8

.

0

0)

馬車公会費 1

檎樹 県

国税

県税

村費

2

0

5.

0

8 〔

土地税 1

0

5

.

1

5 その他 1

0

0

.

5

3〕

2

1

8

.

7

4 〔

土地税 1

2

8

.

9

3 その他 8

9

.

8

1 賦役 2

8

8 巨り

21

2

.

6

9 〔

土地 に対す る課税 1

9

3

.

3

7 その他 1

9

.

3

2

〕

(

保兵補助費 1

6

.

3

6 保事務所 費 9

9

.

4

9 甲事務所 資 5

9

.

3

4

県公署 トラ ック寄贈費 3

.

5

9前 甲長慰労 費 1

4

.

5

9)

(甲事務所 開設費 6

.

8

0 甲自衛 団壮丁訓練 費 1

1

.

0

8

現物代金納額 1

.

4

4現物 不詳 自衛団員賦役 2

4

0E

I

)

2

0

3

他

他

〔

土地税 1 .

7

4 その

0

.

00〕

〔

土地税 20

.

6

9 その

18

.

60〕

335.47 〔

土地に対する課税 2 1

.

81そ の他 4

6

.

0

0

*‡

その他の特殊税 6

7.

6

6

]

(

郷費、宮部修繕費、営防費、 保 費、 自衛 団 、 馬草費、

橋梁修繕費)

(

民会費、民会参議費、村長 賓 4

6.00 白米 10.8

0斗

籾 19.84斗]

.

66稲 束 96

3

束 白米 85.

98斗)

(

番費、根米、根監 7

963束、白米 9

6

.

78斗、 籾 9

.

8

4斗

国税

延吉県 県税

(

A) 村費

** 稲 束

3

3.

59 [

土地税 3

1

.

3

8 その他

2

.

21

]

8

6

.

7

5 [

土地税 5

1

.

21その他 3

5.

5

4

]

7

2

.

6

0 〔

土地 に対す る課税 0

.

0

0 その他 7

2

.

6

0

〕

(

保費

7

.

0

0 甲費 6

5.

6

0)

120.74

240.29

2

6

1

-2

1-

費

2

5.

30 [

土地税 1

1

.

7

6 その他 1

3.

62

]

6

6.

57 [

土地税 4

4

.

6

0 その他 21 1

21

7.

61 [

土地に対す る課税 11

&23その他 52・00

日

その他の特殊税 47

.

3

8]

(

郷資、宮部修繕費、営防資、保費、 自衛 団 費、馬革質、

甲費、橋梁修繕費)

0

0 籾4

5

.

1

0

斗)

(

民会費、民会参議費、村長費 52.

(

番費、根米、根監 47.38稲束 1.234束 白米 7.23斗)

** 稲 クラ米 付 1234 束、白米 4

7

.

23斗、 籾 4

5.l

oヰ

国税

延吉 県 県税

(

ち) 村費

・

9

7

4

[

土地税 77

.

3

6 その他 4

8.00]

[

土地税 189.

6

8 その他 23.

0

0 ]

[

土地 に 対 す る課税 1

46

.

7

8 その 他

(

村費 1 6

.

9

7、相場桐、看舌 根 )

(

保甲費、散 戸費)

.5

4

斗 (看 舌根)

国税

荘河県 県税

村費

*

*

包米

4 7

1

25.

3

6

2

12

.

6

8

1

61.

4

8

‡‡

3

1

4

.70]

21

.

7

5 [

土地税 1

5.

41 その他 6.

34

]

6

2.

0

0 [

土地税 弧 3

3 その他 31

.

6

7】

21

8

.

8

5 [

土地 に対す る課税 21

3,

8

5 その他 5

.

0

01

(

会費、門戸費、看青草)

国税

風 域県 県税

村費

*‡

.

71

6

石

*辛

高梁 3

(

牌長謝礼費)

包米 0

.

4

32

石 (看青費)

国税

1

88

.

3

4 [

土地税

1

0

4.

4

9その他 8

3.

8

5]

3

2

5.

48 [

土地税

1

47.

9

7義倉 9

4.

2

2その他 8

2.

51賦役# 2

2

0.

5]

遼陽県 県税

村費 1

.

1

55.

6

0 [

土地 に対す る課税 1

,

1

4

9.

4

4その他 6.1

6〕

(

村費 9

3

9.

4

g保 甲費 1

8

2,

8

5道路修繕費 2

7.1

0)

(

打要費 3

.

2

0 国旗費 2

.

9

6)

遼 中県

蓋平県

40

7

.

42 [

土地税

28

4.

77その他 1

2

2.

6

5]

国税

県税

5

34.

64 [

土地税

41

299その他 1

21

.

6

5賦役 # 1

41

.

5]

村費 1

,1

4

5.

99 [

土地 に対す る課税 1

,

1

4

3.

58 その他 2.

41

]

(

村費

1

.

1

4

3.

58

)

.

41

)

(

門牌菅手数料 2

国税

県税

村費

**

新民県

梨 樹県

1

2

4.

9

7 [

土地税

81

.

59その他 4

4.

561

2

51

.

2

5 [

土地税

1

1

8.

48賑災銭 1

04

.

3

4車牌椙 2

3.

3

3 狗 掴 6.

9

0]

36

7.

06 [

土地 に対す る課税 2

91

.

3

7 その他 7

5.

6

g]

(

1

,

37

5.

9

6)(

村費 2

3

8

,

9

4屯費 52.

4

3 着青費 ‡*)

(自衛団費、門牌費、戸 口費)

看青草の 1

,

0

08

.

9

0 は高梁 によ り現物納入 された。

国税

9

2.

4

4 [

土地税

48

.

8

4その他 4

3.

6

01

1

6

6.

34 亡

土地税 8

8

.

8

9 門牌費 1

3.

2

0その他 7

7.

4

5賦役 #29

3.

0]

県税

村費 1

.

07

7.1

3 [

土地 に対す る課税 1

.

0

3

3.

72 その他 3.

41?

]

(

村費 6

11

.

0

2 保 甲費 7

6.1

6 屯資 3

4

6.

54)

(

看青費 3

.

41

)

国税

県税

村費

7

0

.

7

7 [

王粗 4

0

.

1

3 その他 30.64]

1

0

7

.

9

6 [

土地税 8

8

.

3

7義倉

‡‡ その他

1

9.5

9 賦役 5

0.

5]

1

1

8

.

1

5 [

土地に対す る課税 1

11

.

70 その他 8 4

5

]

(

村費 30.

9

4自衛団費 6

6

.

0

8村公所家賃 1

4

.68

村公所借地料 S

S )

(

看青費、門牌費 8.

4

5と高梁 4

.

23石)

県税の義倉は穀物 (

6.

2

2

6石)で徴集 された.

村費の村公所借地料 は穀物 (

4.

7

0

5石)で徴集 さ

#

.

**

SS

れ

-2

2-

た

。

西豊県

国税

県税

村費

3

5

9

.

7

6 L土地税 2

1

2

.

5

1その他 1

4

7

.

2

5

1

4

5

5

.

1

7 L土地税 3

4

1

.

7

3その他 1

1

3

.

4

4 着倉 柑 賦役 ##]

5

5

4

.

1

2[

土地 に対す る課税 5

4

6

.

7

2 その他 7

.

4

0

1

(

村費 3

7

2

.

7

7自衛団費 1

7

3

.

9

5

)

.

4

0

)

(

門牌費、戸 口費 7

日 義倉 は穀物 1

.

0

3

4

.

1

3升で納入

##賦役は 3

5

0

.

9

9丈で納入

海龍県

国税

県税

村費

2

5

7

.

9

5 [

土地税

9

9

.

0

4その他 1

0

4

.

1

4

]

3

2

1

.

8

8[

土地税

2

2

8

.

8

3その他 3

7

.

3

2

]

4

4

0

.

9

2 L土地 に対す る課税 4

4

0

.

9

2 その他 0

.

0

0

]

(

村費 4

0

3

.

0

6

区隊部費 3

7

.

8

6 看青責 高梁 1

2

9

.

5

4斗

包米 1

1

.

8

2斗)

票 山県

国税

県税

村費

1

25.84 [

土地税

3

.

6

6その他 3

2

.

1

8]

319.08 [

土地税 1 9

.

2

9義倉

3

5

.

4

4 その他

.351

719.44 [

土地 に対す る課税 714.09

その他 5

.

35]

(

村費 7

1

4.09)

(

門牌 費等 5.

3

5)

Bl

税

1

3

0

.

3

9[

土地税

1

0

7

,

6

1その他 2

2

.

7

8

]

4

4

5

.

4

4[

土地税 3

4

3

.

7

6義倉

3

3

.

0

7その他 6

7

.

8

3

]

1

7

4

.

3

4[

土地 に対す る課税 1

7

4

.

3

4 その他 ##]

(

村費 7

7

.

3

0 堤防修繕費 4

9

.

71 屯費 3

0

.

7

1

着青費 1

6

.

6

5

)

州(

埴防修繕賦役 3

6

0日

自衛団賦役 9

8日)

9

9

盤 山県 県税

村費

豊 寧県

国税

県税

村費

8

4

2

2

0

.

6

6[

土地税 2

0

.

1

8 &&禁煙特税 2

0

0

.

5

0

]

7

7

.

5

7[

土地税 6

9

.

4

8 その他 3

.

6

0

]

1

7

9

.

8

5 [

土地 に対す る課税 1

7

9

.

8

5

]

【

村費 現銀 9

3

.

2

8 其他評価 8

6

.

5

7)

&& 禁煙特税 はケ シの耕作面積 による。

寧城 県

国税

県税

村費

9

6

.

,

6

24.

98 [

禁煙特税

0

0 その他 2,5

28

.

0

6 (

酒税を中心 とす る)]

518.86 [

土地税 35

0

.

3

6 その他

1

68

.

50】

8

1

7.1

2 【

土地 に対す る課 税 57

.

5

7 (

48.2

8

)そ の他 6

9.5

5(

2

3.50)]

(

7 1.78

)(

組子 5

05.35 着青 費 40.10

)

(

商務会費、 学校 費、廟 費等 26

9

.55 賦 役 3

1日

)

2

4

2

酒税 は 2

.

2

8

1

.

6

5

()内は穀物 による納入を換算

国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳三年度 農村実態調査報告書 戸別調査之部』

各屯に関す る集計表 「

第十一 公租公課 蓑」よ り作成

-2

3-

⊂⊃

cr

3 CO

(

=)卜

cQ L

3

CO 寸 くつ

くつ くつ く=〉⊂⊃

cc

寸

勺l 寸 t

Cq

C

Y

)

○

⊂

⊃

L

L

)

Cq

L

L

l

Cq

寸

寸

の

⊂⊃ O) L

L

31が

Cq -1 Cq ・

・

{

⊂⊃ くつ ⊂つ く⊃

L

E

?1dlcy?

■卜 ⊂乃

C

QCJ LL?

,

一

Cq

(

⊂)

C

Y

つ

の

一

・

一

⊂つ

ty

く

⊃

⊂⊃ ⊂

⊃ ⊂:

)⊂⊃ くつ くつ

くつ

⊂⊃

cq o)

亡

-くD tが LD

Cq

ロつ

,

一

⊂

-ぺ N

O) CO cq

c

qo3 cc

・

・

ナ

0つ

gT '

LLZ

0m .

98 T

O

∞Tの

Z.

LT t

eL6

Og .

NL

gg .

卜ZS

69 .

ZTN

LV S∽∽

Tg .LTZ

8寸 .

Tg T

の9 .

9T

Z

09 .

69 7

T9 .

6SZ

Z卜

g

.

9 T寸

.

Oの9

9L .

99

9G .

n

可L 4

9TZ

68 .

On

卜G .99

9g .

Z TZ

00 .

89

66 .

卜gT

S9 .

89

TN .

LZ

;

S

99 卜

. 1可

6の .

Sの

19 .

寸Z

f

7

L 'OZ T

0m .

のN

9の .

のZ T

のL .TZ

760 .

0

N90 .0

TOB .

0

e寸0 .

0

Sat .

0

L90 .

0

O習

gf

7

0 .0

寸LO 0

960 .

0

eZ .799 .

8

のL .

966 .

9T

0m 'T D O

e6 .

T等

▲

寸

NL .

TPL .a

F6 .

Zi,

8.

卜

eZ .

9BL .

∞

の6 .

F6L f

g

gT .

のSS Lg

輩 と 蔀

墓 相 潮

墓 室 牽

V 帳敏和 激

内墓 和 製

塗厚棟

0

(a)G .

0g

(a)66 '

OGm

等

.

等 V

90 .6Tm

.

g Le

.

9卜寸)

婆

豊

鮮

繋 卦

明

.

S∞ T .∽

.

寸

醤甘瀬

諾

笹 rT

l朝

ヨ

.T

1

0.

SON

9

.

.

0

S0 .

0

T

畿 瑚 同

皆r

r

]

喋

接翠墳

.

99m

'

〇卜V L

5

'

監筆 頭

諜 NL・

湘

釜 田 纂

輩藩謙

.

ego .OT

.

等 9

.T66 .

寸

9'

卜

.

99

凄 断 髄

墓便意

.

OT 墓慧細

墓 ≡整

69 .

emZ '

ZT

上 州/

57

r

D

轄F

,

惑F

, +仰

望召 桝

g

V

.J nly 。

E

d

望単 称)

V\ 叩

.

め

I

,V .

9W

.

OGL)

.

S9g d

V9 .

69T '

gT

3

.

B

J

gd

勲

諾 Z.

0

CO α L

E

? Cq

Cq L

f) 〔

Y

つt

・

q

一

・

・

」⊂

⊃、

・

-1-

6m .

6g9 L

mT

6S .

0m T

Cq 0) L

L

l

L

L

?L

r

)Cq

cr

> cq 一

・

・

」

.

寸L T

.

6TL

諾

99 .

TZの

f

7

f

7

6 .

0寸寸

a;

Cq ⊂⊃ O) 亡ー LL3

諾

)

廿

Cく

03 く

つ Cq

'

・

・

1 1が ,

・

」

O) 卜

0

(a)∽T +

諾 O.

I

L哨

。E

遍 単称

窓監

C

勺 1亡

■

ー (

⊂)L

L

)や l

下が に

■

ー 亡

.

- (

⊃つ 0⊃

Cq CL

J寸

I

.

・

1I

.

」 ⊂⊃

(凹 'G)g T f

ST S

(

⊂)ト L

E

?

(

⊂)(=)LE)

t

・

・

」▼・

J tゴl

C

q

t

が

C

q

勺 ICq ト

の

くI

( )

O

F

.

・

(G)0 .

S68

紳批正

凹

寸̀ く【

)卜・

CQ O) -■

J

L)下が ・」

Cq er

)L

f

)

の L

L

? CJ

蕃固

U

Q

)憩蛍

CO 可 L

L

?

可 (

D C

q

.

0

0

S

.

T

ヨ

(a)S .

088

(a)

(凹)6 .

血oo.

I

O

f

#

#

O

.

Lf

7

(a)等 「 寸

(a)岩

(a)のS .

N6

7

#

(3)00 .

諾 Z .T t

(3)00 .

の96

(凹)89 .

9TT

.

9Nの

(凹 .a)0

0

)

\U

g

蛋容田 仲叫 り山容凝

72

3 順 日雇 望 1 二 CU

2Y

E

侶

(a)0 .

OL9

0

せ1

gゼ戒

0

(m

憩

0

.

69

(a)の

Q

(C

2

凝

L

r)L

L

?卜 L

L

l 卜 CO 可

L

D ヽ

ミ

ゴ

l(

∠

⊃亡

■

、・亡

ー - L

f

3

'

ll'・

・

」 C

Y

?C

Oくつ ・-1 LE?

の3 '

L T9 .

9T

⊂⊃

円\ C

.

969 J

e)

く

=)⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ く=)⊂⊃

.

99V S

⊂⊃ く

つ くつ ⊂〉

h

鯉

96 '

VZg .

Z 99T +

0

くつ

0

磨

99 .

9 TG

⊂

⊃

0

(凹)の8 .

9 $

○

D

展 仲

Q献蕃黍Fz

寸 の .寸の卜

⊂>

⊂⊃ 03 く

凸 く

よ

っ CO l

.

【

つ Cq

⊂

D O) ⊂⊃ の '

・

.

」'

・

.

」'

・

.

」

(凹)

⊂⊃

L

E

3 -.

l

計

くつ く

つ

⊃

(a)gL .

TL

く⊃ くつ

g TT d

03

03

・

.

.

」

99 .

OZZ

(

8

卜

LG .

卜L

C

T

3

G9 .

6L T

く

8 r

ー tが ・

・

一 卜 Cq

く

つ O)⊂⊃ 〔

つ ,一 Cつ

CO の 寸 tJlq⊃ Cq

忠胡6

9誰F'譜Y,吋{逼 り尋 坤

2

4

0

.

T

S

O

⊂つ CO CO l

f

つ

Cq O3 1が O〇

亡

■

- く

⊂)L

L

? 卜・

・

可 CI

D Ct

J

Cq C

O の

・

・

一 Cr

> cr

)

0

の

Cq

.

g

Gf7

CO

C

D

(3)0

CO

⊂⊃

ト

▼

・

10) LL3

,

・

1 寸 lC⊂)

0

0

-J

〔

く)

寸

ひ

っ

0

3

e

つ

0

0

、寸l

m

CO

L

⊂)⊂

>

#

0

CO ▼

一 く

8 03

D

⊂D CO 卜 (

O1可 の CO

⊂)⊂⊃

(3)96 1 ヨ

0

円\ 凹

cr

),

・

一

勺 11

:

()

、寸ICq

A欄の支出総額、B欄の公租公課の合計は第十六 「

現金収支蓑」によ った。但 し、

)内は第十一 「

公租公課表」にある数字を示す。

公租公課蓑」による.また、C/B、D/B、

C,D,E,F,G欄は第十一 「

公租公課の合計)の数字は 「

公租公課蓋Jによった。

E/Bの計算に利用 したB欄 (

F欄、G欄にある (D)、 (E)の注記はそれぞれ賄税、村費等を示す。

挑南解の数字は屯内 32戸のうち、 21戸の調査を集計 したもの

*は丈 (

長さの単位)を示す。

穀物)の納入であるが、円に換算されていることを示す。

¥は現物 (

豊平解のE欄 (

村費等)の ( )内の数字はこの円に換算された額を加えたものO

・Sは石 (穀物)、#は斗 (穀物)、&は升 (穀物)、 !は束 (稲)の単位を示す。

(

表 8 各屯農家の年間収入

収入 (円)

3 C

8

5 0

0 4

7 2

7 7

2 5

6 ハ

6

3 3

1 2

6 9

3 6

9 3

7 7

5 4

8 (

1

3 n

3

2

O6

UO

U l

O7

n

コ3

∩

ロ

42 18 04 22 19.13 35 54 37 19 29 27 41 35 17.19 30 公 14.12.8 朗

2

7

7

2

8

8

2

1

2

2

③樺川鯨 衆宮山保陸家南屯

収入 (円)

0

0

1

3

1

②挑南解 第六区富貴保大茂好山後等房屯

1人当た りの

7

2

9

2

2

(

丑凌琴県系 第一保第十甲 松樹溝屯

1戸あた りの

2 3

3

5

4 1

0

U7

④菖錦解 第五区岳家屯

⑤教化解 三台山屯

6

3

5

3

2

(

酔磐石県

系 再家村

2

2

5

2

3

⑦輸樹鯨 干家焼鍋屯

0

3

9

1

2

(

勤延吉琳 揚城村 A屯

6

2

7

3

1

B屯

0

2

0

9

1

⑨荘河鯨 荘東村金I

顧屯

3

1

1

8

2

⑫遼中形 第八区貴家満塁

6

6

3

7

2

⑨遼陽県

系 第六区闇家庄子村前三塊石屯

7

8

3

7

1

⑳風域鯨 赫家溝村西門家堕子屯

8

3

2

9

2

⑬梨樹帝

京 第-区勤耕村輩家油房屯

1

9

7

2

1

⑭新民蝶 第-区腰高童子村二道河子屯

6

7

7

9

⑳蓋平県系 第三区陳家屯

5

9

6

6

1

⑬西豊斯 第三区白石村徳歴屯

2

9

2

4

⑳盤山際 第五区寛字段村孟家鋪屯

3

0

7

7

⑩黒山鯨 第四区孫家高相村前孫家帯棚

5

0

5

9

⑰海龍鮪 第二区孫家街屯

6

8

2

0

4

⑳豊寧解 第-区遥将響子

⑳寧城鯨 第三区和碩金管子

国務院実業部臨時産業調査局 『

康徳三年度 農村実態調査報告書

戸別調査之部』

各屯についての集計麦 「

第十六 現金収支蓑」よ り作成

-2

6-