Download 補統分支第455号(17

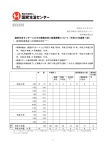

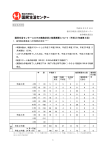

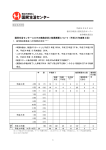

Transcript