Download MA2013-6

Transcript

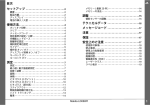

MA2013-6 船 舶 事 故 調 査 報 告 書 平成25年6月28日 運輸安全委員会 Japan Transport Safety Board (東京事案) 1 プレジャーボートMIHOⅦ転覆 (地方事務所事案) 函館事務所 2 漁船宝盛丸乗組員死亡 3 漁船第38慶栄丸火災 仙台事務所 4 プレジャーモーターボート愛乃風転覆 5 漁船海宝丸転覆 6 貨物船昭利丸漁船第十一善栄丸衝突 7 貨物船第二十一三晃丸押船第二十八河津丸クレーン台船第十河市号衝突 横浜事務所 8 漁船第二恵久丸漁船第二恵久丸三号艇転覆 9 漁船三和丸乗組員死亡 10 貨物船 GOLD MENAM 貨物船海運丸衝突 11 液体化学薬品ばら積船隆政丸衝突(防波堤) 12 液体化学薬品ばら積船第二丸岡丸乗組員負傷 13 漁船第三十七開洋丸乗揚 14 漁船第八富丸火災 神戸事務所 15 プレジャーボートさくら定置網損傷 16 旅客船ほたる乗組員死亡 17 漁船海洋丸火災 18 漁船住吉丸乗組員死亡 19 モーターボートとんこ火災 20 液体化学薬品ばら積船陽裕丸漁船海王丸衝突 21 モーターボート YamatoⅡウェイクボーダー死亡 広島事務所 22 旅客船まりんなつ1号火災 23 漁船寿美丸乗組員死亡 24 押船第二十一こがね丸バージこがね火災 25 漁船第五十一住宝丸漁船拓漁丸衝突 26 貨物船 OUTSAILING 8 衝突(岸壁) 門司事務所 27 遊漁船天神丸乗揚 28 巡視艇こちかぜ乗揚 29 漁船第一明真丸火災 30 貨物船 ZHE ZHOU 208 乗揚 31 漁船第三十一明生丸火災 32 漁船第二泰盛丸爆発 33 貨物船 YU JIN 漁船金比羅丸衝突 34 プレジャーボートラ・ガルサⅡ乗揚 35 プレジャーボート愛洋転覆 36 引船第三十一明神丸台船DY-36衝突(灯浮標) 37 漁船幸栄丸乗揚 38 プレジャーモーターボートLily水上オートバイLEYTON2号衝突 39 漁船11宝漁丸乗揚 40 プレジャーボートSF-730転覆 長崎事務所 41 遊漁船優美丸遊漁船第三新栄丸衝突 42 漁船神勢丸乗揚 43 漁船啓將丸乗揚 44 モーターボート泰山丸乗揚 本報告書の調査は、 本件船舶 事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、 運輸安全委員会により、船舶 事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、 事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、 事故の責任を問うために行われたものではない。 運 輸 安 全 委 員 会 委 員 長 後 藤 昇 弘 ≪参 考≫ 本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 本報告書の本文中「3 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと する。 ① 断定できる場合 ・・・「認められる」 ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 ・・・「推定される」 ③ 可能性が高い場合 ・・・「考えられる」 ④ 可能性がある場合 ・・・「可能性が考えられる」 ・・・「可能性があると考えられる」 1 プレジャーボートMIHOⅦ転覆 船舶事故調査報告書 船 種 船 名 プレジャーボート MIHOⅦ 船 舶 番 号 202-05257北海道 総 ト ン 数 5トン未満(長さ7.31m) 事 故 種 類 転覆 発 生 日 時 平成24年3月25日 10時21分ごろ 発 生 場 所 北海道白老町白老港島防波堤北端から真方位104°5海里付近 (概位 北緯42°29.7′ 東経141°26.0′) 平成25年5月23日 運輸安全委員会(海事部会)議決 委 要 員 長 後 藤 昇 弘 委 員 横 山 鐵 男(部会長) 委 員 庄 司 邦 昭 委 員 石 川 敏 行 委 員 根 本 美 奈 旨 <概要> ミ ホ セブン プレジャーボートMIHO Ⅶ は、船長ほか4人が乗船し、北海道白老町白老港沖 で釣りを行っていた際、風が強まったことから、釣りをやめて帰航中、平成24年3 月25日(日)10時21分ごろ白老港の東南東方約4海里沖で転覆した。 乗船者全員が落水し、落水者のうち1人が行方不明となり、救助された4人のうち 2人が死亡するとともに、2人が低体温症になった。 MIHOⅦは、航海設備に濡損を生じた。 <原因> 本事故は、MIHOⅦが、白老港の東南東方約4海里沖において、釣りをしていた 際、釣りを開始した頃に比べて風が強まり、釣りをやめて帰航中、乾舷を越える波を 受け、浸水が続き、航行不能となったため、右舷側に傾斜して没水し、中立状態に戻 らない不安定な状態となった後、露出した船底に波を受けて転覆したことにより発生 したものと考えられる。 MIHOⅦが、乾舷を越える波を受け、浸水が続き、航行不能となったのは、 MIHOⅦの船長が、帰航中は追い波になることから、危険であるとは認識していな かったこと、及び波高が2~2.5mの予報で風が吹き始めれば帰港することとして いたが、天気予報から波高が1.5mであり、また、本件釣り場への航行中の波高が 約1.5mであったことから、風速及び波高の変化に注意を向けずに釣りを続け、波 高が増したことに気付いて帰航の途についたが、本船が本事故当時の気象及び海象に 対する堪航性を有していなかったことによるものと考えられる。 1 船舶事故調査の経過 1.1 船舶事故の概要 ミ ホ セブン プレジャーボートMIHO Ⅶ は、船長ほか4人が乗船し、北海道白老町白老港沖 で釣りを行っていた際、風が強まったことから、釣りをやめて帰航中、平成24年3 月25日(日)10時21分ごろ白老港の東南東方約4海里沖で転覆した。 乗船者全員が落水し、落水者のうち1人が行方不明となり、救助された4人のうち 2人が死亡するとともに、2人が低体温症になった。 MIHOⅦは、航海設備に濡損を生じた。 1.2 船舶事故調査の概要 1.2.1 調査組織 運輸安全委員会は、平成24年3月25日、本事故の調査を担当する主管調査官 ほか1人の船舶事故調査官を指名した。 1.2.2 調査の実施時期 平成24年3月26日~29日 現場調査、口述聴取及び回答書受領 平成24年5月9日 口述聴取 平成24年4月9日、10日、16日、25日、5月8日、10日、14日、7 月3日 1.2.3 回答書受領 原因関係者からの意見聴取 原因関係者から意見聴取を行った。 2 事実情報 2.1 事故に至る経過 本事故が発生するまでの経過は、MIHOⅦ(以下「A船」という。)の船長(以 下「船長A」という。)、A船の同乗者(以下「同乗者A1」という。)、第十八幸峰丸 (以下「B船」という。)の船長(以下「船長B」という。)、B船の釣り客2人、登 別マリンクラブ担当者、室蘭マリーン担当者及びヤマハ発動機株式会社舟艇製品開発 部担当者の口述並びにヤマハ発動機株式会社舟艇製品開発部担当者の回答書によれば、 次のとおりであった。 - 1 - 2.1.1 A船の運航の経過 (1) 出航に至る経緯 ① 船長Aの状況 船長Aは、知人から依頼されれば、A船に乗せて釣りに行くことがあっ た。 船 長 A は 、 釣 り の 幹事 役 を す る こ とが 多か っ た 知 人 ( 以下 「 同 乗 者A2 」という。)から、A船で釣りに行くことを依頼され、これに応じ ることにした。 船長Aは、平成24年3月24日19時前に放映された気象情報及び電 話で入手した室蘭地方気象台発表の気象情報から、翌日の釣りを決め、同 乗者A2に連絡した。 このとき、船長Aは、同乗者A2から翌日の釣りは大丈夫かと尋ねられ、 気象情報が示した天候であればA船で釣りに行くことはできるが、同乗者 が、寒さと降雪を考慮して釣りを望まないのであれば、それに応じる旨を 答えた。 船長Aは、翌25日の未明、登別漁港付近の防波堤がない海が見渡せ る空き地に自家用車を停め、ヘッドライトで海面を照らしたところ、うね りはあったが、それ程大きくなく、気象情報のとおり、波高が約1.5m で南東の風であったことから、出港が可能であると判断した。 しゃ だい また、船長Aは、白老町社 台 沖に向かうと思われた3隻の遊漁船が登 別漁港を出港したのを見て釣りに行けると思った。 船長Aは、05時ごろ自家用車で引いてきたトレーラーから登別漁港の 斜路にA船を降ろして海に浮かべ、同乗者の到着を待った。 ② 同乗者の状況 同乗者A 1は、同乗者A 2から釣りの案内を受け、最近は釣果が多いと 聞いていたこともあり、これに応じ、同乗者A 1 及び同乗者A2 を含む5 人の釣り仲間がA船で釣りに行くこととした。 その後、同乗者A1は、船長Aが釣りの日を平成24年3月25日とし たことを同乗者A2から知らされた。 同乗者A1は、3月24日18時50分ごろ、テレビで放映された気象 情報により、25日の予想波高が1.5mであることを知り、翌日の釣り が中止になると思った。 ところが、同乗者A1は、翌日の釣りを実行するので、餌や仕掛けを準 備するように船長Aから連絡があったことを同乗者A2から伝えられ、慌 てて釣りの準備に取り掛かった。 - 2 - (2) 釣り場に至るまでの航海の状況 A船は、05時20分ごろ、船長A、同乗者A 1 、同乗者A 2及びほか2 人の同乗者(以下「同乗者A3」及び「同乗者A4」という。)の計5人を乗 せて登別漁港を出港し、趣味のカレイ釣りの目的で社台沖の釣り場に向かっ た。(A船に乗る同乗者の数は、当初5人の予定であったが、1人が除雪作 業に当たるために参加できなくなり、4人となった。) 同乗者A1は、A船が港外に出たとたんに揺れ始め、出港後に行う予定で あった釣りの準備ができる状況ではなくなり、釣りの準備を諦めて搭載して いた練炭ストーブで暖を取りながら過ごした。 船長Aは、全速力前進の機関(船外機)の最大回転数毎分(rpm)が約 5,000であり、海上が平穏の場合には回転数を3,500~4,000rpm とするところ、約2,800rpm に下げて航行していたが、A船の船首は浮 き上がっていた。 船長Aは、できるだけA船の後部に座るように同乗者へ指示した。 A船は約1.5mの向かい波で船底をたたきながら航走し、同乗者A1 は 腰に衝撃を感じていた。 船長Aは、予定していた船速が得られなかったので、同乗者に釣り場まで 1時間45分を要する見込みであることを伝えた。 A船は、07時ごろ燃料タンクが空になって停止し、船長Aが燃料(ガソ リン)を補給して航行を再開した。 同乗者は、これ以上に天候が悪化した場合を思い、不安であると互いに話 していたが、釣りを中止して帰港することを船長Aに求めた者はいなかった。 船長Aは、魚群探知機で魚影を認め、以前に釣りをした海域であり、釣果 が期待できたので、釣りを始めることとしてA船を停止した。 (次図 『社台付近の概要図』、『登別漁港付近』、『登別漁港』 - 3 - 参照) アヨロ鼻灯台 『登別漁港』 『登別漁港付近』 141°E 142°E 43°N 北 海 道 N 苫小牧市 白老郡 登別市 町 社 台 室蘭市 42°N 『社台付近の概要図』 (3) 釣り場での状況 A船は、07時半ごろ北海道登別市所在のアヨロ鼻灯台から082°(真 方位、以下同じ。)13.6海里(M)(概位 北緯42°30′ 東経 141°30′)付近の釣り場(以下「本件釣り場」という。)に到着し、 船長Aの指示を受けた同乗者が船首からパラシュートアンカー * 1 (以下 「錨」という。6頁 図 『錨(パラシュートアンカー)の1例』 参照) を海中に投入して漂泊を始めた。 船長Aは、手釣りの者がA船の前部で、電動リールを用いる者がA船の後 部でそれぞれ釣りをするよう、同乗者に配置を指示し、船長A自身もカレイ *1 「パラシュートアンカー」とは、漂泊する際、投入すればパラシュートのように水中で開く帄布 製の錨をいう。開いた錨は、風や波に船体が押し流されれば、水中で船の運動と逆の方向への抵抗 を生じて風や波を船首に向けるように船体姿勢を保つことができる。シーアンカーともいう。パラ シュートアンカーには、船体とつなぐ曳索(えいさく)と同アンカーを揚収するための引揚索とが 取り付けられている。 - 4 - (ソウハチ*2)釣りを始めた。 (次図及び写真 『北海道部分図』、『本件釣り場』、『白老港』、『釣りをして いたときの乗船者の配置』、『ソウハチ』〈出典:東海大学出版会発行「日 本産魚類大図鑑」、初版、益田 一 他編〉 参照) 苫 小 牧 港 社台 白老港 登別漁港 『北海道部分図』 本件釣り場付近 室蘭市 『本件釣り場』 :手釣りの同乗者 :電動リール使用の 白老港島防波堤北端 同乗者 『白老港』 :船長A :練炭ストーブ :操舵スタンド 「A船平面図(抜粋)」 『ソウハチ』 『釣りをしていたときの乗船者の配置』 船長Aは、降雪で他船を見ることはできなかったが、機関音が聞こえたの で付近に遊漁船がいると思った。 *2 「ソウハチ」とは、カレイ科に属する魚であり、水深100~200mの砂泥底に生息し、体長 は約45cm になる。福島県以北の各地に分布し、冬から夏に掛けて産卵する。美味である。(写真 『ソウハチ』参照) - 5 - 同乗者A1は、釣り始めたときには小さかったうねりが次第に大きくなっ てきたと感じていた。また、降る雪が顔に当たって痛い程に東寄りの風が強 まっていたが、見たことのないような大型のカレイがたくさん釣れるので、 その後も夢中で釣りを続けた。 A船は、その後、釣果がなくなったので同乗者に揚錨を依頼し、釣り場を 一度移動した。 船長Aは、移動中、2隻の遊漁船を視認し、魚群探知機に魚影が映ったの で、カレイが釣れると思い、再び漂泊して釣りを始めた。 同乗者は、約30~45cm サイズのカレイをそれぞれ約15kg 釣り上げ た。 (4) 本件釣り場を発航した状況 ① A船乗船者からの情報 船長Aは、波が高くなってきたので、釣りをやめて帰港することとし、 同乗者に釣り道具を片付けるように指示した。 同乗者A1は、周囲の状況に気が向くようになったとき、波高が約3m に達しているような印象を持った。 船長Aは、釣り道具を片付けていたとき、知人から電話を受け、強風が 吹くから早く釣りをやめて帰港することをA船に促すよう、B船から連絡 を受けたことを伝えられた。 船長Aは、知人に礼を告げて電話を切り、片付けを続けていたところ、 A船に接近してきたB船から、危ないから帰港するように告げられ、帰港 の準備しているところであると答えた。 船長Aは、前部にいた同乗者へ錨を揚げるように依頼した。 同乗者A1は、錨を引き揚げたことがあったので、揚錨の要領は知って おり、同乗者A3と二人掛かりで錨索(引揚索:直径約1cm、長さ約25 m)を引き揚げようとしたが、A船の船首部が波で上下することもあり、 錨索が海中に引き込まれるので、錨をなかなか揚げることができなかった。 (次図 『錨(パラシュートアンカー)の1例』 参照) 引揚索 曳索 『錨(パラシュートアンカー)の1例』 船長Aは、揚錨が困難である状況を見て錨索が緩むよう、機関を微速力 前進にかけて対応した。 - 6 - 船長Aは、揚錨にふだんの3、4倍の時間を要しているように感じた。 同乗者が揚錨に苦労している間に風波は更に大きくなり、船長Aは、同 乗者に直ちにA船の後部へ下がるように指示した。錨は、船長Aが同乗者 に指示したのとほぼ同時に揚がった。 船長Aは、A船が衝撃を伴う横波を受け始めたので、早く帰港しなけれ ばと思い、同乗者がA船の後部に下がって座ったのを見届け、一気に機関 の回転を上げて発航した。 ② B船乗船者からの情報 B船は、25日05時00分ごろ船長B及び釣り客8人の計9人を乗せ て登別漁港を出港し、遊漁の目的で社台沖に向かい、06時10分ごろ本 件釣り場付近に到着して遊漁を始めた。 船長Bは、遊漁を始めた頃、北寄りの風が、08時30分ごろから北東 風に、09時ごろには東北東風にと次第に変化していくことに気付いてい た。 船長Bは、風向が東から南寄りに変化すると危険であることを知ってい た上、風向の変化の早さから、午後からと予想していた荒天が早まるもの と判断し、09時30分ごろ、僚船と連絡を取り合い、遊漁を終えて帰港 することとした。 船長Bは、09時40分ごろ、B船の釣り客が道具を片付け終え、また、 僚船が帰港の途につくのを認めた。 このとき、船長Bは、B船より小さいA船がいまだに本件釣り場にとど まっており、また、錨を揚げる様子が見えなかったので、釣りをやめて早 く帰港するように伝えるためにA船へ接近した。 船長Bは、A船に接近しながら、登別マリンクラブの知人に電話を掛 け、強風が吹くから早く釣りをやめて帰港することをA船へ促すように依 頼した。 船長Bは、知人から返事が来る前にA船のそばまで行き着いたので、船 長Aに拡声器で呼び掛けて帰港を促した。 船長Bは、船長Aが手を挙げて帰港を了解した旨を示したので、帰港の 途につこうとしたが、そのうち、突風のような強い風が吹き始め、海面に 白波が立ち始めたので、A船を置いては帰港できないと判断し、本件釣り 場付近にとどまった。 船長Bは、A船が錨を揚げるのに手間取っていたのを認め、B船も帰港 を急がねばならない天候となっていたこともあり、焦りを感じていた。 船長Bは、10時ごろ、A船が揚錨を終えて航走し始めたのを確認した - 7 - 後、本件釣り場を発航して帰港の途についた。 B船は、船首を西方に向け、ふだんは12~13ノット(kn)(対地速力、 以下同じ。)で航行するところ、南東のうねりを船尾方に受け、約8~ 10kn に速力を調整してうねりに乗るようにして航行した。 船長Bは、うねりと波の中でB船を操船することは容易ではなかったが、 時折、船尾方を視認し、A船がB船を追っていることを確認した。 (5) A船の転覆に至るまでの状況 ① A船乗船者からの情報 船長Aは、B船の左舷側に一旦並んだが、高い波に危険を感じて減速し、 B船の船尾方約30~50mを追走した。 A船は、波とうねりにより、船首の上昇と下降を繰り返しながら航走し ていた。 船長Aは、波に見え隠れするB船を懸命に探してB船を追い、かいま見 えたB船との距離を保つよう、スロットルを操作して船速を調整した。 船長Aは、B船を追う操船に集中していたとき、A船の右舷船尾に波が 当たって「ド~ン」という感じの音がしたのと同時に後方に飛ばされた。 A船は、右舷船尾に波が当たったとき、船首を登別の方に向けていた。 A船は、機関の運転は続いていたが、操縦位置が中立になって停止した 時、搭載していた練炭ストーブに海水をかぶって白煙が上った。 A船は、右舷舷縁(ガンネル)を越えた横波を受けて浸水した。 同乗者は、船長Aから指示されてバケツで海水をくみ出し始めた。 船長Aは、航行を続けなければと思い、何とか起き上がって機関を操作 しようとしたとき、前方にB船を視認し、同船が救助に戻ってきたことが 分かった。 船長Aは、航行を続けようとし、機関を前進に操作していた際、足下の スカッパー(以下「排水口」という。)から少量ずつ浸水しているのに気 付き、慌てて排水口を蓋で閉鎖した。 船長Aは、機関を加速していたところ、B船と接近し過ぎる状況となっ とっさ たことが分かり、咄嗟に船速を下げてハンドルを操作したが、A船の右舷 中央部外板とB船の右舷船尾部とが擦れ合った。 (次写真 『A船の右舷舷縁の擦過痕』 、 『B船の右舷船尾の擦過痕』 参照) - 8 - 『A船の右舷舷縁の擦過痕』 『B船の右舷船尾の擦過痕』 両船は、いずれも擦過傷が生じたが、損傷による航行への影響はなかっ た。 船長Aは、浸水が続くと危険だと思って加速したところ、船尾側に浸水 した海水が集まり、その重みで船尾が一層沈んで乾舷*3が小さくなり、更 なる浸水を招いた。 A船は、停止した状態でも波が右舷後部の舷縁を越えて浸水し、航行す れば乾舷が減少して更に浸水を招く状態に陥り、動きが取れなくなった。 (次写真及び図 『排水口』、『一般配置図抜粋』、『排水溝及び乾舷標』、 『乾舷概要説明図』 参照) 参照) :排水口の概位 『排水口』 排水口 『一般配置図抜粋』 乾舷標 船舶(断面図) 乾舷 深さ 喫水 『排水口及び乾舷標』 ② 『乾舷概要説明図』 B船乗船者が視認したA船の状況 A船は、B船の後方を航行中、高い波の中で船速を上げ、B船の左舷 *3 「乾舷」とは、乾舷用深さの上端から満載喫水線までの垂直距離のこと(満載喫水線規則)をい うが、本報告書では、船舶の舷側において、海面上に露出している舷側部の海面から舷縁までの垂 直距離とする。(図 『乾舷概要説明図』 参照) - 9 - 方に並んだ後、一時、波でA船の姿が見えなくなった。 A船は、船速が低下し、再びB船の後方に戻っていた。 B船の釣り客は、A船から立ち上った白煙に気付き、B船を停止するよ うに船長Bへ進言した。 船長Bは、釣り客の進言でA船に異状が生じたものと思い、直ちにB船 を右旋回させ、A船を操舵室の窓から視認できる姿勢としてB船を停止さ せた。 A船は、B船と約100mも離れていない所で右舷船尾の喫水を深くし た状態で傾斜していた。 (6) A船が転覆する状況 ① A船乗船者の情報 船長Aは、B船からロープを投げるように指示され、同乗者に錨索をB 船へ向けて投げるように依頼し、同乗者が何度か試みるも、錨索はB船に 届かなかった。 その間もA船は浸水を続け、船尾側にいた船長Aの膝まで、また、船体 中央部付近にいた同乗者A1の足首まで水が達し、船尾の喫水が増して左 舷船首が持ち上がった。 A船は、同乗者がバケツで水をくみ出し続けていたが、次の大きな波を 受けて大量の海水をかぶり、浸水量が増して右舷側に約45°傾斜した。 船長Aは、同乗者にA船の左舷へ移動するように指示したが、A船の傾 斜は戻らず、更に右舷方に傾斜して転覆しそうな状況になったので、同乗 者に船から離れるように指示した。 このとき、A船は大きな波が船底を打って転覆し、船長Aを含む乗船者 5人全員が海に投げ出された。 ② B船乗船者が視認したA船の状況 船長Bは、A船の異状に気付いて南方に航行し、A船との距離が約10 mとなる所まで接近した。 A船は、乗船者が懸命にバケツで水をくみ出していたが、次々に波を受 けてバケツによる排水の効果が見込める状況ではなかった。 A船は、停止してローリング*4を続け、傾斜した右舷側からの波を受け て浸水が続いていた。 A船は、乾舷が低いので波を受けるとすぐに浸水した。 *4 「ローリング(rolling)」とは、船首尾線方向の軸周りに傾斜する船体の往復運動のことをいい、 横揺れともいう。 - 10 - A船は、右舷部を水没させ、浸水が続いて傾斜が増し、また、乗船者は、 左舷に寄り、背中を着けて舷側にへばりつくような状況であった。 船長Bは、可能な限りB船をA船に寄せ、拡声器でA船の乗船者に対し てB船へ飛び移るように促し、また、B船の釣り客も同様に声を掛けたが、 A船の乗船者はいずれもA船にしがみついた状態で離れなかった。 A船は、約90°近くまで傾斜した状態となり、船底に波を受けて転覆 した。A船は、浸水を始めて約3~5分で転覆した。 船長Bは、A船の浸水状況が激しいと知ったとき及び10時21分ごろ、 携帯電話で118番(海上保安庁の事件及び事故の緊急通報用電話番号) へ、事故の概要、事故発生場所及び救助活動に当たる旨を通報した。 ③ 浸水から転覆に至るA船の状況図など a 平常状態、機関をかけると船尾が下がった。 a b ・右舷船尾部に浸水した海水が滞留した。 ・船体は右舷側に傾斜した。 ・乗船者のうち、1人が水をくみ出し、2 人は左舷舷縁につかまっていた。 b ・波を受けるたびに浸水量が増した。 c 右舷船尾部が水没して浸水が続いた。 右舷傾斜が増した。 c d 船体の右舷側の約半分が浸水した。 右舷傾斜が約45°となった。 乗船者全員が左舷側に寄ったが、傾斜は戻 d らなかった。 e e 船体の右舷側のほぼ半分が没水した。 乗船者全員がA船から投げ出された。 右舷傾斜が約90°となり、この状態で船 底に波を受けて転覆した。 - 11 - (7) 本件釣り場を発航して転覆に至るまでの状況図 B船の釣り客がA船 から立ち上った白煙 に気付き、B船を停 止するように船長B へ進言した。 B船 錨索が張り揚錨が容易 ではなかった。 A船に帰港を促した。 A船 A船が揚錨を終えて 航走し始めたのを確認し、 帰港の途についた。 船長BはB船を右旋回させ、A船 が傾斜していることに 気付いた。 B船はA船の異状に気付いてA船 に接近した。 船長Bは118番通報を 行った。 B船の船尾方 約30~50mを追走した。 時折、船尾方を視認し、 A船がB船を追っていることを確認した。 A船及びB船が擦れ合った。 両船に擦過傷が生じたが 損傷による影響はなかった。 A船がB船の左舷 方に並んだ。 高い波に危険を感じて減速した。 A船は浸水して 自力航行不能な状態が続いていた。 A船の船速が低下し、再び B船の後方に戻っていた。 練炭ストーブに海 水をかぶって白煙 を上げた。 A船は、更に浸水して傾斜し、 波を受けて転覆した。 本事故の発生日時は、平成24年3月25日10時21分ごろで、発生場所は、 北海道白老町白老港島防波堤北端から104°5M付近であった。 - 12 - 2.1.2 救助の状況 船長Bは、船長Aを含む乗船者5人全員が海に投げ出されたので、B船に近い者 及び目に付く者から救助しようとした。 B船は、波を受けて落水者に容易に接近することができず、また、船長Bは接近 し過ぎてA船と接触すれば、損傷によってA船の浮力が失われることを懸念した。 船長Bは、付近に浮いていたロープがB船のプロペラに絡まないように注意しな がら、A船の約5m付近にいた落水者に接近した。 また、B船の釣り客は、船長Bの指示に基づいて救命浮環を落水者に向けて投じ ることを繰り返した。 船長Aは、波間に浮き沈みして息苦しかったところ、浮かんでいた練炭ストーブ 用の木枠につかまり、ほぼ同時にB船の船首付近にある救命浮環を認めた。 船長Aは、B船からの声に励まされながらも、もはや救命浮環まで泳げる状態で はなかったが、運良く手の届く所まで寄ってきた救命浮環につかまることができた。 B船の釣り客は、長さ約2.5mのボートフックを船長Aがつかまった救命浮環 に掛け、乾舷が低くなっているB船の左舷前部舷縁に引き寄せた。 船長Aは、力なく波間に浮かんでいた上、衣類が海水を吸って重くなっており、 容易にB船に引き揚げられる状態ではなかった。 B船の釣り客は、舷側付近に集まり、船長Aの衣類などをつかんで声を出し、皆 で力を合わせて引き揚げた。 船長Bは、海上保安庁からの問合せを受けてB船に引き揚げた船長Aに乗船者数 などを尋ねたところ、震えながら弱い声であったが船長Aが答えたので、A船の乗 船者が5人であることを確かめることができ、聞き取った内容を海上保安庁に通報 した。 船長Bは、落水者のうち1人(同乗者A2)が転覆したA船の船底に登って推進 器につかまっており、A船が浮力を保持していることから、同乗者A2より先に他 の落水者の救助を優先することとした。 B船は、別の落水者(同乗者A 3 )を救助しようとしてボートフックを同乗者 A3に掛けようとしたとき、同乗者A 3が波をかぶって見えなくなり、その後、同 乗者A3は行方不明となった。 船長Bは、落水者を探し出したB船の釣り客の報告を頼りに救助できる位置まで B船を移動させ、接近したら落水者をプロペラに巻き込まないよう、機関を中立運 転とし、釣り客と息を合わせて落水者を引き揚げることを繰り返した。 B船は、船長A、同乗者A1、同乗者A4及び同乗者A2の順に収容した。 船長Bは、4番目に収容した落水者(同乗者A2)が心肺停止状態で身体が硬直 していたことから、心臓マッサージを始めたが、そのうち、作業用シートをかぶせ - 13 - た他の収容者も震えて顔色が悪くなってきたので、釣り客に心臓マッサージを引き 継いで白老港に向けて発航した。 船長Bは、登別漁港に向けて帰港中の僚船に対し、白老港に収容者を搬送中であ る事情を説明し、残る落水者で行方不明となっている1人の捜索を依頼するととも に、海上保安庁に事情を通報した。 船長Bは、落水者の容態が悪くなることを懸念した。 B船は、船長B及びB船の釣り客が共に収容した落水者を励ましながら航行を続 けて白老港に到着し、B船に収容された4人が待機していた救急車で白老町立国民 健康保険病院に搬送された。 2.1.3 捜索の状況など 第一管区海上保安本部提供の同乗者A3の捜索状況などに関する資料によれば、 概略次のとおりであった。 (1) 本事故の118番通報日時及び発生場所 ① 118番通報日時は、平成24年3月25日午前10時23分ごろで あった。 ② 船長Bが、携帯電話で118番へ通報した本事故の発生場所は、北緯 42°29.73′、東経141°26.00′(北海道登別市アヨロ鼻灯 台から077°、16海里付近)であった。 (2) 捜索状況 ① 3月25日 a 救助及び捜索に従事した船艇など 海上保安庁の船艇4隻及びヘリコプター(回転翼航空機)2機、北 海道警察航空隊のヘリコプター1機、貨物船1隻及びB船が、捜索及び 救助に従事した。 - 14 - b 捜索海域 :巡視船艇捜索海域 3月25日 :航空機捜索海域 18時まで 発生位置周辺 巡視艇えぞかぜ、ちよかぜ捜索 3月25日 18時以降 ② 3月26日 a 救助及び捜索に従事した船艇など 海上保安庁の船艇5隻、ヘリコプター2機及び航空機(固定翼航空 機)1機、北海道警察航空隊のヘリコプター1機及びB船(登別マリン クラブ会員乗船)が、捜索及び救助に従事した。 - 15 - b 3月26日 捜索海域 12時まで 3月26日 12時以降 c 陸上捜索 白老町及び白老消防署並びに登別町及び登別消防署が、陸上捜索に従 事した。 ③ 3月27日 a 救助及び捜索に従事した船艇など 海上保安庁の船艇4隻、ヘリコプター2機及び航空機2機及び北海 道警察航空隊のヘリコプター1機が、捜索及び救助に従事した。 - 16 - b 捜索海域 3月27日 c 陸上捜索 登別町及び登別消防署が、陸上捜索に従事した。 ④ 3月28日 a 救助及び捜索に従事した船艇など 海上保安庁の船艇2隻及び航空機1機が、捜索及び救助に従事した。 b 捜索海域 3月28日 - 17 - c 陸上捜索 苫小牧警察署及び白老町が沿岸部捜索に従事した。 ⑤ 捜索結果など 以上のとおり3月25日から3月28日までの間、当庁(海上保安庁) の巡視船艇延べ15隻、当庁航空機延べ10機のほか関係機関の航空機、 民間船舶などにより捜索を実施したが、行方不明となっている乗客1名 (A船の乗船者1人)は発見に至らず、3月28日日没時をもって専従捜 索を打ち切ることとし、以後通常のしょう戒に併せて捜索を継続した。 2.1.4 救命胴衣に関する情報 (1) 救命胴衣の着用状況など ① A船 a 乗船者5人は、いずれも持参した救命胴衣を着用していた。 b 船長Aは、救命胴衣前面のチャックを閉めずに羽織っていた。 c 船長Aは、同乗者が救命胴衣を着用していないことを認めれば、強く 着用を指示したが、正規の方法で着用することまでは指示できなかった。 d 船長Aは、A船から投げ出されて救命胴衣に空気を注入するためのボ ンベのひもを引こうとしたときには、救命胴衣が脱げて流失していた。 ② B船 a 船長B及びB船の釣り客8人は、いずれも救命胴衣を着用していた。 b B船は定員分の救命胴衣12着を装備し、船長Bは救命胴衣を持参し ていない釣り客がいれば着用させていた。 c (2) B船の釣り客は、本事故当時、全員が救命胴衣を持参していた。 救命胴衣に関するその他の情報 ① 1人の落水者は、救命胴衣が海面上に浮いていたが、うつ伏せで頭部が 海水に漬かって頭髪が水中に広がっていた。呼吸しているようには見えな かった。 ② 行方不明になった落水者が着用していた緑色の救命胴衣は、本事故後に 発見された。 ③ 同乗者A1は、救命胴衣を着用していたが、頻繁に波をかぶり、救助さ れるまで持ちこたえられないと感じていたところ、流れてきたクーラーを つかまえたので、B船による救助を待つことができた。 - 18 - 2.2 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 2.2.1 医療機関などにおける状況 船長A、同乗者A1、白老町所在の医療機関担当者及び同医療機関の救急担当医 師の口述並びに苫小牧市所在の医療機関及び白老町長からの回答書によれば、搬送 中及び搬入された医療機関での救助者の状況については、次のとおりであった。 (1) 同乗者A2 ① 搬送時には既に心肺停止状態であった。 ② 搬送中、蘇生措置(心臓マッサージ及び人工換気)を行った。 ③ 12時ごろ病院に到着した。 ④ 医療機関に搬送された後、搬送中に実施した蘇生措置に加えて以下の措 置を実施した。 a 気管内挿管*5による人工換気の継続 b ボスミン注1mg*6の投与 c 電気ショック療法 d 電気毛布及び湯たんぽによる加温 ⑤ (2) 蘇生措置を続けたが、3月25日13時30分に死亡を確認した。 同乗者A4 搬送中、心肺停止状態(JCS*7300)となり、蘇生措置(心臓マッ ① サージ及び人工換気)を行った。 ② 12時15分ごろ病院に到着した。 ③ 医療機関に搬送された後、搬送中に実施した蘇生措置に加えて以下の措 置を実施した。 a 気管内挿管による人工換気の継続 b ボスミン注1mg の投与 c 電気ショック療法 d 電気毛布及び湯たんぽによる加温 ④ (3) 蘇生措置を続けたが、3月25日13時42分に死亡を確認した。 船長A及び同乗者A1 ① 搬送された白老町所在の医療機関で検査を受け、緊急を要する状態でな *5 「気管内挿管」とは、気管内チューブを口又は鼻から挿入し、喉頭を経由させて気道を確保する 方法をいう。 *6 「ボスミン注1mg」とは、アドレナリン注射液のことであり、心停止の補助治療などに用いられ る薬物である。 *7 「JCS」(ジャパン コーマ スケール)とは、日本で主に用いられる意識障害の深度分類を いう。JCS300は、痛み刺激に対して全く反応しない状態を示す。 - 19 - いと判断され、苫小牧市所在の医療機関に搬送し、その後の変化を観察す ることとなった。 ② 苫小牧市所在の医療機関における船長Aの状況は、次のとおりであった。 a 傷病名:低体温症 b 損傷の部位及び程度:なし c その他参考となる事項 ・搬入時の体温は、35.9℃であった。 ・点滴及び酸素吸入の処方 はしゅせい はい そくせんしょう ・採血して播種性血管内凝固症候群 *8、肺 塞 栓 症 *9 などの血栓を起こ す病気を発見する検査を実施、結果、軽度高値であったが、凝固異常 はなかった。 ・レントゲン、心電図ともに特記すべき異常はなかった。 ・加温により、体内でのガス亣換、すなわち酸素の吸収が回復したので、 酸素吸入を終えた。 ご え ん せい ・本人及び家族に今後、誤嚥性肺炎、肺水腫などの出現はあり得るが、 帰宅可能な旨を伝え、退院させた。 ③ 苫小牧市所在の医療機関における同乗者A1の状況は次のとおりであっ た。 a 傷病名:低体温症 b 損傷の部位及び程度:なし c その他参考となる事項 ・搬入時の体温は、35.9℃であった。 ・点滴の処方及び電気毛布による加温の実施 ・体表面は下肢以外にそれほど冷感なし。 ・呼吸困難なし。 ・血液ガス上、酸素化*10は悪くない。 ・採血で糖尿病を認めるが、血糖値は正常範囲で電解質異常 *11 もない。 ・白血球上昇を認める。 こうしん *8 「播種性血管内凝固症候群」とは、血液の凝固状態が過度に亢進し、血管内に微少な血栓が多発 して腎臓などの重要な臓器に障害が起き、また、過度の凝固により血小板や凝固因子が消費され、 結果として出血傾向が起きる症候群をいう。 *9 「肺塞栓症」とは、肺動脈に血液の塊(血栓)が詰まる病気をいう。 *10 けっしょうちゅう 「酸素化」とは、肺胞から入った酸素が血漿中 に溶けてヘモグロビンと結合することをいう。 *11 「電解質異常」とは、一定範囲の濃度に調節され、生体の恒常性を維持している細胞内液や外液 の電解質(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなど)が正常値を逸脱した状態をい う。 - 20 - ・X線検査上、明らかな浸潤影 *12 はなく、加温により酸素化も改善し た。 ・海水誤嚥もほとんどない旨の申告であり、症状も訴えていないので帰 宅させた。 2.2.2 死亡原因に関する情報など (1) 死亡原因 死体検案書に記載された同乗者の死亡の原因は、次のとおりであった。 ① 同乗者A2 溺水(推定) ② 同乗者A4 溺水(推定) (2) 溺水、溺死及び低体温症に関する情報 白老町所在の医療機関の救急及び検死を担当した医師の口述によれば、次 のとおりであった。 ① 同乗者A 2の腹部には大量の水が認められ、同乗者A 4の肺からは少量 の水が出てきている状態であった。 衣服が濡れていたことから、偶発性の低体温症による心室細動 *13が起 ② きて死亡したことも考えられるが、前記①より、両人共に死亡原因を溺水 とした。 ③ 今回の事故であれば、心室細動に陥る原因とし、溺水も低体温症も考え られた。 ④ 意識がない、又は苦しいという状態で溺れた者の場合、呼吸しようとし て肺に水が入る者と喉頭けいれんが生じて呼吸の通り道(声帯付近)が閉 じ、水を飲まないで溺れる者がある。したがって、肺に水が入っていない から溺水でないとすることもできない。 ⑤ 同乗者A4は、肺に水が入っていたので溺水と認定し得た状況であり、 一方、同乗者A2は、同じ状況で事故に遭遇したのであるから、肺に水が 入っていなかったとしても、喉頭けいれんにより気道が閉鎖する症状を呈 することもあるので、溺水と認定することが可能であった。 ⑥ 溺死とは、水中から引き揚げられたときに生命兆候がない状態をいい、 溺水とは、水中から揚がったときに生命兆候がある状態をいう。 ⑦ 溺水は、乾性溺水と湿性溺水に分けられる。 *12 「浸潤影」とは、本来は空気しか存在しない肺細胞内に液体成分が貯まり、肺野が鮮明に見えな い状態をいう。 *13 「心室細動」とは、心臓(特に心室)が不規則にけいれんし、心拍による血液の送り出しが有効 にできていない状態をいう。 - 21 - ⑧ 中枢体温(直腸体温)が30~28℃に下がれば心室細動に至る可能性 があり、当該体温の低下が死因となる場合がある。 ⑨ 心臓近辺の体温を戻さないと心室細動から正常の脈に戻らない。 ⑩ 今回の事故に遭遇した者が、低体温症に罹っていた可能性は考えられる。 ⑪ 溺水と低体温症が、相乗的に関与して死亡に至った可能性も考えられる。 かか 2.3 A船の乗船者に関する情報 船長A、同乗者A1の口述並びに死体検案書、日本小型船舶検査機構及び登別市か らの各回答書によれば、次のとおりであった。 (1) 性別、年齢、操縦免許証 船長A 男性 63歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免 許 年 月 日 平成9年5月2日 免許証亣付日 平成20年4月23日 (平成24年6月3日まで有効) 同乗者A1 男性 67歳 同乗者A2 男性 64歳 同乗者A3 男性 65歳 同乗者A4 男性 64歳 (2) 船長Aの主な乗船履歴など ① 趣味の釣りのため、30歳の頃に初めて四級小型船舶操縦士の資格を取 り、5馬力で3人乗りの船外機付きの船舶を購入した。 ② A船は、7代目の船外機付きの船舶であった。 ③ 無職になる12年前までは、主に日曜日には仕事上の客を乗せて年に 20~30回程度、一人では、毎日のように釣りに出ていた。 ④ 無職になった12年前からは、依頼を受ければ、燃料代を負担してくれ る前提で知人をA船に乗せて釣りに出ていたが、自分だけでは燃料代を賄う ことができないので、一人で釣りに行くことはほとんどなくなった。 (3) 船長Aの健康状態 ① 糖尿病を発症し、インスリンを投与していた。 ② 血流を改善するための薬を服用していた。 ③ 歩行時には杖を用いるが、服用する薬の影響もなく、健康状態は普通で あると自覚していた。 - 22 - 2.4 船舶などに関する情報 2.4.1 船舶の主要目 船 舶 番 号 202-05257北海道 船 籍 港 又 は 定 係 港 北海道登別市 船 個人所有 舶 所 有 者 総トン数又は船舶の長さ 5トン未満(長さ7.31m) 船 質 FRP 域 沿海区域(限定) 員 旅客12人、船員2人計14人 航 最 行 大 搭 区 載 人 主 機 関の 種 類 及 び 出 力 船外機 110.3kW(150馬力) 船体製造業者、型式 ヤマハ発動機株式会社、G8V 機関製造業者、型式 ヤマハ発動機株式会社、6G4 進 平成8年12月 水 (次写真及び図 年 月 『同型船のパンフレット抜粋』、『A船』、『一般配置図』 『同型船のパンフレット抜粋』 浮体(気 『A船』 室) 『一般配置図』(上:側面図 下:平面図) - 23 - 参照) 2.4.2 製造業者から得た和船型プレジャーボートに関する情報 ヤマハ発動機株式会社ボート事業部の回答書によれば、A船と同型の和船型プレ ジャーボートに関する情報は、次のとおりであった。 (1) A船のような和船型プレジャーボートは、平穏な海上で広い上甲板を利用 した揚網作業などに用いることを想定した船型である。 (2) 原則、和船型プレジャーボートは、その深さ及び乾舷から、荒天下での運 用は想定していない。 (3) 和船型プレジャーボートを運航する際の限界波高は、想定する条件を設定 することが困難であり、実証実験を行えないことから定めることはできない。 (4) 浮体(甲板下方の気室)は、船外から人が(舷縁などに)つかまった状態 で最大搭載人員分の浮力(6kgf×最大搭載人員数。本船の場合:6kgf× 14=84kgf)を有するものであり、水船 *14になった本船上の人員を支える浮 力ではない。 (5) 原則、通常状態での航行中は、排水口を開放する。 このとき、排水口は水面上となり、フロアー上の水は自然に(自動的に) 排水される。 (6) 排水口は、少量の滞留水であれば排出できるが、本来、船内に滞留した雤 水の排出を前提にしており、大量の浸水を排出することを想定していない。 2.4.3 A船の船体コンディションに関する情報 船長A、同乗者A1及びヤマハ発動機株式会社ボート事業部担当者の口述及び回 答書によれば、次のとおりであった。 なお、いずれの船体コンディションも波のない平水中での値を示す。 (1) 発航時 ① 本件釣り場を発航する際の乗船者及び主な搭載物の配置は、次図のとお りであった。 (次図 *14 『乗船者及び主な搭載物の配置図』 「水船」とは、浸水した船をいう。 - 24 - 参照) 同乗者 船長A クーラー 操舵スタンド 練炭ストーブ 『乗船者及び主な搭載物の配置図』 ② 乗船者及び主な搭載物などの重量は、次のとおりであった。 a 乗船者 船長A 約85kgf、同乗者A1 同乗者A3 b 約74kgf、同乗者A2 約64kgf、同乗者A4 約70kgf 主な搭載物 クーラー(含む釣具) 約6kgf、練炭ストーブ 漁獲物合計 c 船 約25kgf(1人平均約5kgf) の 軽 荷 重 量 約974.5kgf 燃料タンク(船尾物入れ) 約45kgf バッテリー(船尾物入れ) 約15kgf 燃料及びタンク(後部甲板) 約15kgf バ ッ テ リ ー ( 船 尾 甲 板 ) 約21kgf バッテリー(操舵スタンド下方) 約40kgf 船体コンディション 船首部喫水 -11.0cm 船首部乾舷 約78cm 中央部喫水 1.6cm 中央部乾舷 約42cm 船尾部喫水 7.9cm 船尾部乾舷 約48cm トリム (2) 約3kgf、 その他 A ③ 約82kgf、 18.9cm(B/S) 0.5t浸水して横傾斜のない船体コンディション 本件釣り場を発航した後、0.5t浸水し、横傾斜がない場合に想定され る船体コンディションは、次のとおりであった。 船首部喫水 -16.7cm 船首部乾舷 約82cm 中央部喫水 2.7cm 中央部乾舷 約44cm 船尾部喫水 12.0cm 船尾部乾舷 約46cm トリム (次図 28.7cm(B/S) 『発航後の船体コンディション:0.5t浸水』 - 25 - 参照) 浸水した海水 海面 『発航後の船体コンディション:0.5t浸水』 (3) 0.5t浸水して横傾斜した場合の乾舷 本件釣り場を発航した後、0.5t浸水し、15°、20°及び25°横 傾斜した場合を想定した次図(『15°横傾斜』、『20°横傾斜』、『25° 横傾斜』)より、A~A部(以下「船尾部」という。)の乾舷は、次表『傾斜 角と乾舷』のとおりであった。 15°横傾斜 乾舷 喫水 20°横傾斜 25°横傾斜 船尾部 『A~A部(船尾部)』 - 26 - 15° 20° 25° 船尾部における喫水 約26cm 約52cm 約63cm 船尾部における乾舷 約44cm 約18cm 約7cm 『傾斜角と乾舷』 (4) 復原力 ① 発航後 – 浸水ナシ 何らかの理由で乗員及び積載物が右舷端 .. に移動 した 場合 の傾 斜 てこ は0 . 33 m、傾斜角は11.3°となる。 ② 発航後 – 0.5t浸水 復原力曲線から、25°横傾斜した際、 .. 傾斜てこが最大GZに近くなり、復原力 がほぼ消失する。 ③ 発航後 – 1t浸水 復原力曲線から、11°横傾斜した状態 .. で、傾斜てこが最大GZに近くなり、復 原力がほぼ消失する。 - 27 - 2.4.4 製造業者から船長(船舶購入者)への注意喚起などに関する情報 A船の製造業者(ヤマハ発動機株式会社)は、船舶の取扱説明書とともに「船長 心得(必ず守りましょう)」と題する冊子を船長(船舶購入者)に配布していた。 当該冊子に記載している内容は、概略、次のとおりである。 (1) 遵守事項 ① 気象及び海象の状態に常に注意を払うこと。 ② 飲酒運転の禁止 ③ 救命胴衣の着用義務 (2) 天気予報の確認 ① 天候の悪化が予想される場合は、出港しない。 ② 天気予報の入手方法 (3) 航走計画の立案と考慮すべき点 (4) 出港前点検の徹底 (5) 118番通報に関する事項 (6) 海上亣通法規の遵守 (7) 火災事故の防止 (8) 同乗者の安全への配慮 (9) 適切な服装の着用 (10) 環境保全などのマナーに関する事項 (11) その他 ① 法定安全備品の装備 ② 危険物の保管禁止 ③ 予備燃料缶としてポリタンクの使用禁止 ④ 定期的なビルジ点検 (12) 航行前後の点検リスト 2.4.5 (1) 船舶に関するその他の情報 船長Aの口述によれば、搭載していた練炭ストーブは、転倒しないように 枠へ収めていたが、船上を移動できるものであり、A船に固定されていな かった。 (2) 小型船舶の基準を定める告示第8条には、小型船舶にストーブ等を設置す る場合には、移動しないように固定することが定められていた。 (3) 船長A及び捜索に参加した者の口述によれば、次のとおりであった。 本事故が発生した翌日、B船で捜索に当たった際、ガソリンで満たされた A船のポリ容器を1個回収した。 - 28 - A船は、使用しないときは陸揚げされ、釣りに出る際は、トレーラーに乗 せられて港まで運ばれていた。 (4) 消防法第16条には、危険物の陸上での運搬について、その容器、積載 方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従ってこれをしなけ ればならないことが定められている。 (5) 危険物の規制に関する政令(運搬容器)第28条には、運搬容器の材質は、 鋼板、アルミニウム、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものである ことが定められている。 2.5 気象及び海象に関する情報 2.5.1 気象観測値等 室蘭地方気象台及び国土亣通省北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所の 提供資料及び同気象台担当者の口述によれば、次のとおりであった。 いぶり (1) 苫小牧(胆振地方)の主な気象観測値 室蘭地方気象台提供の地上気象観測日表による3月25日06時~12時 の苫小牧(胆振地方)の主な観測値は、次のとおりであった。 天気 風向 風速 気圧 気温 視程 m/s hPa ℃ km 06時 雪 北 4.1 1001.2 ‐3.5 2.55 07時 雪 北 4.1 1001.6 ‐3.2 3.34 08時 雪 北北東 3.2 1001.9 ‐3.3 1.04 09時 雪 北北東 4.6 1002.1 ‐2.5 3.02 10時 雪 北北東 2.7 1002.1 ‐2.1 0.64 11時 雪 南東 8.7 1001.7 ‐0.5 1.65 12時 雪 南東 7.6 1001.6 ‐0.2 2.95 なお、風速は、毎正時前10分間の平均値である。 (2) 苫小牧(胆振地方)の最大瞬間風速 室蘭地方気象台提供の地上気象観測日表による3月25日の最大瞬間風速 に係る情報は、次のとおりであった。 10時52分、最大瞬間風速 (3) 13.2m/s、風向 南東 白老の風に関する情報 室蘭地方気象台提供の地域気象観測毎時風向・風速日報による3月25日 の白老の風向、風速及び同日の最大瞬間風速は、次のとおりであった。 - 29 - 日最大瞬間風速・風向 風向 風速(m/s) 06時 北東 0.8 観 測 時 刻:10時36分 07時 ― 0.2 最大瞬間風速:14.3m/s 08時 東北東 1.5 風 09時 北東 1.6 10時 北東 3.5 11時 南南東 9.6 12時 南 3.3 (4) 向:南東 天気図 室蘭地方気象台提供の3月25日の06時~15時の地上解析天気図は、 次のとおりであった。 ① 06時 09時 ④ 15時 ③ 12時 ② (5) 海水温度 室蘭地方気象台提供の3月25日の海面水温分布図及び室蘭地方気象台の 担当者の口述によれば、海水温度は次のとおりであった。 - 30 - 『海面水温分布図抜粋拡大図』 解説: 海面水温分布図は、海域を四角 く区切り、当該域の海面水温を色 で示す。 白い部分は陸地に該当するた め、海面水温の表示がない。 白老沖は、1℃と2℃の等温線 に挟まれている。 『海面水温分布図』 (6) 波高 ① 沿岸波浪実況図及び沿岸波浪解析図 室蘭地方気象台提供の3月25日の沿岸波浪実況図及び同日09時の沿 岸波浪解析図は、次のとおりであった。 『沿岸波浪実況図抜粋拡大図』 沿岸波浪実況図 『沿岸波浪実況図』 - 31 - 『沿岸波浪解析図抜粋拡大図』 『沿岸波浪解析図』 ② 北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所提供の海象/気象観測日 報によれば、3月25日の白老港の波高等は次のとおりであった。 時刻 波数 平均波 有義波 1/10 最高波 最大波*15 *15 平均 波向 波高 周期 波高 周期 波高 周期 波高 周期 (m) (s) (m) (s) (m) (s) (m) (s) 06:00 136 0.73 8.7 1.16 10.4 1.42 10.8 1.80 10.7 SSE 07:00 148 0.63 8.0 1.10 10.6 1.39 10.6 1.79 9.5 SSE 08:00 160 0.64 7.4 1.08 10.1 1.32 10.6 1.60 9.8 SSE 09:00 139 0.77 8.3 1.20 10.3 1.48 10.9 1.90 11.8 SSE 10:00 156 0.74 7.6 1.16 8.8 1.46 9.4 1.97 7.0 SSE 11:00 209 1.36 5.7 2.06 7.0 2.49 6.8 3.40 5.2 SE 12:00 205 1.32 5.8 1.95 7.0 2.45 6.6 3.21 7.1 SSE 「1/10 最大波」とは、観測期間中の個別波を波高の大きい順に並べ、波高の大きい方から全体個 数の 1/10 個分を抽出して平均したものをいう。 - 32 - 2.5.2 天気予報 胆振地方の天気予報は、次のとおりであった。 (1) 3月24日17時発表 (2) 3月25日05時発表 2.5.3 低気圧が通過した状況等について 室蘭地方気象台の担当者の口述によれば、次のとおりであった。 (1) 3月24日17時発表の予報では、海上では南東の風が吹き、風速は10 m/s 以上15m/s 未満を予想していた。 (2) 本事故発生当時には、風向が急変し、それまでより強い風が吹いたことが データから読み取ることができた。 (3) 予報値より強い風が吹いた。 (4) 25日09時の地上解析天気図より、胆振及び日高地方を小さな低気圧が ゆっくり動いていることが分かった。 (5) 低気圧の周辺では、ある程度強い風が吹くことは予想できた。 (6) 25日06時にはなかった低気圧が、09時には発生していた。 (7) 天気図に示す気圧の谷が移動する過程において、低気圧が発生した。 (8) 低気圧がどの段階で発生するか、また、その強さの程度を予想することは 難しい。 - 33 - (9) 詳細な解析は行っていないが、本事故発生場所付近で風が北寄りから南寄 りに変化したのは、基本的には低気圧の通過に伴うことによるものと考えら れる。 2.5.4 乗組員等の観測 船長A、船長B及びB船の釣り客の口述によれば、本事故発生当時の状況は、次 のとおりであった。 (1) 波高は、2.5mを超えていた。 (2) 波高は、3mを超えていた。 (3) 発航時、うねりはあったが、波はほとんどなかった。 (4) 本件釣り場付近を発航するとき、波高は、2~3mに達していた。 (5) 体感した風速は、次のとおりであった。 ① 出港時:約2~3m/s ② 風向が北東に転じた頃:約5m/s ③ 風向が東に転じた頃:約7~8m/s ④ 風向が南東に転じた頃:約8~10m/s ⑤ 風向が南東に転じた後:風速約15m/s の突風が吹いた。 (6) 水温計を装備する僚船の情報によれば、本事故が発生した翌日の海水温度 は、約0.5℃だった。本事故発生当日の海水温度も同様だと思う。 2.6 B船(遊漁船)とA船(プレジャーボート)との比較 2.6.1 遊漁船業に従事する船舶に求められる規定 プレジャーボートの運用と比較できるよう、遊漁船業を営む者に求められる“遊 漁船業の適正化に関する法律”の概要を次に示す。 (1) 利用者(釣り人)の安全に関する規定 ① 遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護を規定している。(第1 条) ② 遊漁船業者は、利用者の安全の確保などに関する業務規程を定めなけれ ばならない。(第11条) ③ 遊漁船業者は、利用者の安全の確保などを行う遊漁船業務主任者を選任 し、安全管理その他の業務を行わせなければならない。(第12条) ④ 遊漁船業者は、出航前に利用者の安全を確保するため、必要な気象及び 海象に関する情報を収集しなければならない。(第13条) ⑤ 遊漁船業者は、気象及び海象の情報から判断して利用者の安全確保が困 難であると認めた場合は、遊漁船を出航させてはならない。(第13条) - 34 - ⑥ 遊漁船業者は、営業所に備え置いた利用者名簿に利用者の氏名、住所そ の他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。(第14条) ⑦ 遊漁船業者は、利用者の安全を害する事実が認められた場合、都道府県 知事から業務規程の変更等必要な措置を命じられる場合がある。(第18 条) (2) 利用者(釣り人)に対する損害賠償に関する規定 遊漁船業者は、遊漁船業者の登録を受けようとするときは、利用者の生命 又は身体に損害が生じ、その被害者に対して損害賠償を行うべき場合に備え てとるべき措置を申請書に記載しなければならない。(第4条) (3) 一般人が、遊漁船業者を知る方法に関する規定 都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (第8条) 2.6.2 船長Aの同乗者に対する認識に関する情報 船長Aの口述によれば、次のとおりであった。 船長Aは、同乗者A2以外に誰がA船に乗船するのか把握していなかった。 船長Aは、同じ救急車で搬送された同乗者A1の顔を見た際、初めて顔見知りの 同乗者A1がA船に乗船していたことを知った。 2.6.3 同乗者のA船に対する認識に関する情報 同乗者A1の口述によれば、次のとおりであった。 (1) これまでA船には、4度くらい乗船した。 (2) 乗船に要する費用は、A船の方が遊漁船より安かった。 (3) A船では、釣りをする時間を1~2時間延長してもらえることができた。 (4) 船長Aが遊漁船業者の許可を受けているものだと思っていた。 (5) 船長Aを信じ、発航の中止を申し出る同乗者はなかった。 (6) A船には、トイレがない不便さがあったが、前記(2)及び(3)から今回の釣 行にはA船を選んだ。 2.6.4 発航基準、天候の把握などに関する情報 (1) A船 船長Aの口述によれば、次のとおりであった。 ① 同乗者の安全を考え、危険が予想される場合には発航しなかった。 ② 波高が2mに達していれば、発航しなかった。 ③ 波高が2~2.5mに達する予報が出ている場合、風が吹き始めればす - 35 - ぐに帰港するという条件で発航していた。 ④ 風向は考慮しなかった。 ⑤ 発航予定日前日の19時前及び21時前の天気予報を参考にしていた。 ⑥ 本事故前日に入手した気象情報は、南東の風、波高1.5mであった。 ⑦ 追い波が危険だとは認識していなかった。 ⑧ A船は小さな船ではないので、海面が近いと感じたことはなかった。 ⑨ 遊漁船業は行っていなかった。燃料代を同乗者に負担してもらっていた。 (2) B船 船長Bの口述によれば、次のとおりであった。 し ① け 天気予報及び出港日の朝の海象から時化が予想される場合は、発航を中 止していた。発航を中止する風速、波高などの定量的な数値は定めていな かった。 ② 遊漁客の生命を預かっているので絶対に無理はしなかった。 ③ 本事故当日には、午後から時化ることを予想していた。 ④ 出港時は、遊漁が可能な天候であった。 ⑤ 本事故当時、天候は急変し、予想を上回る強風が吹いた。 ... 南東風が吹き始めると時化になった。かわせと呼ぶ西寄りの風が吹けば、 ⑥ 風速は約15~20m/s に達するので、南東風が吹き始めれば帰港してい た。 ⑦ 2.6.5 本事故発生場所付近では、風向が天候を知るための大事な目安であった。 船型の比較 A船の一般配置図及び検査記録並びにB船の検査手帳によれば、次のとおりで あった。 全 長(m) A船 8.27 B船 14 以上 20 未満 登録長(m) 全幅 (m) 全深(m) 船体質量(kg) 総トン数 7.31 2.50 0.83 695 1.7 11.90 3.06 1.02 ― 4.9 2.7 A船の航行海域と事故発生場所に関する情報 (1) 航行区域 A船の検査記録簿に記載される航行区域は、次の『検査記録簿抜粋写し』の とおりであった。 - 36 - 『検査記録簿抜粋』 『検査記録簿抜粋写し』 (2) 航行区域と本事故発生場所 A船検査記録簿に記載の航行区域(1)の概要は、次図『海図W1030(抜 粋)上に示したA船の航行区域(1)の概要』のとおりである。 本事故発生場所付近 20M 航行区域 『海図W1030(抜粋)上に示したA船の航行区域(1)の概要』 3 分 析 3.1 事故発生の状況 3.1.1 事故発生に至る経過 2.1.1、2.5及び2.7から、次のとおりであったものと考えられる。 (1) 出航に至る経緯 ① 船長Aは、釣りの幹事役であった同乗者A2からA船で釣りに行くこと を依頼され、これに応じることにした。 - 37 - ② 船長Aは、3月24日19時前に放映された気象情報及び電話で入手し た室蘭地方気象台発表の気象情報から、翌25日の釣りを決め、同乗者 A2に連絡した。 ③ 船長Aは、翌25日の未明、登別漁港付近で海面を視認し、うねりは あったが、それ程大きくなく、気象情報のとおり、波高が約1.5mであ り、出港が可能であると判断した。 ④ 同乗者A1は、同乗者A2から釣りの案内を受け、自身及び同乗者A2を 含む5人の釣り仲間がA船で釣りに行くこととした。 ⑤ 同乗者A1は、3月24日18時50分ごろ、テレビで放映された気象 情報により、25日の予想波高が1.5mであることを知り、翌日の釣り が中止になると思ったが、翌日の釣りを実行する旨、船長Aから連絡が あったことを同乗者A2から伝えられて釣りの準備に取り掛かった。 (2) 本件釣り場までの航海の状況 ① A船は、05時20分ごろ、船長A、同乗者A 1 、同乗者A 2 及びほか 2人の同乗者の計5人を乗せて登別漁港を出港し、趣味のカレイ釣りの目 的で社台沖の釣り場に向かった。 ② 同乗者A1は、A船が港外に出たとたんに揺れ始め、出港後に行うつも りであった釣りの準備ができる状況ではなくなり、釣りの準備を諦めた。 ③ 船長Aは、全速力前進の機関(船外機)が約5,000rpm であり、海 上が平穏の場合には3,500~4,000rpm とするところ、約2,800rpm に下げて航行していたが、A船の船首は浮き上がっていた。 ④ 船長Aは、できる限りA船の後部に座るよう、同乗者へ指示した。 ⑤ A船は約1.5mの向かい波で船底をたたきながら航走し、同乗者A1 は腰に衝撃を感じていた。 ⑥ A船は、予定していた船速が得られなかった。 ⑦ A船は、07時ごろ燃料タンクが空になって停止し、船長Aが燃料(ガ ソリン)を補給して航行を再開した。 ⑧ 同乗者は、これ以上天候が悪化した場合を思い、不安を感じたが、釣り を中止して帰港することを船長Aに求めた者はいなかった。 ⑨ 船長Aは、以前に釣りをした海域に至り、釣果が期待できたので、釣り を始めることとしてA船を停止した。 ⑩ (3) 本件釣り場は、A船に認められた航行区域内であった。 本件釣り場での状況 ① A船は、07時半ごろアヨロ鼻灯台から082°13.6M(概位 緯42°30′ 北 東経141°30′)付近の本件釣り場に到着し、船首 - 38 - から錨を海中に投入して漂泊を始めた。 ② 船長Aは、降雪で他船を見ることはできなかったが、機関音が聞こえた ので付近に遊漁船がいると思った。 ③ 同乗者A 1 は、釣り始めたときには小さかったうねりが次第に大きく なってきたと感じ、また、東寄りの風が強まっていたが、夢中で釣りを続 けた。 ④ 同乗者は、約30~45cm サイズのカレイをそれぞれ約15kg 釣り上 げた。 (4) 本件釣り場を発航した状況 ① 船長Bは、遊漁を始めた頃、北寄りであった風が、08時30分ごろか ら北東風に、09時ごろには東北東風にと次第に変化していくことに気付 いていた。 ② 船長Bは、風向が東から南寄りに変化すると危険であることを知ってい た上、風向の変化の早さから、午後からと予想していた荒天が早まるもの と判断し、09時30分ごろ、僚船と連絡を取り合い、遊漁を終えて帰港 することとした。 ③ 船長Aは、波が高くなってきたので、釣りをやめて帰港することとした。 ④ 同乗者A1は、周囲の状況に注意が向くようになったとき、波高が約3 mに達しているような印象を持った。 ⑤ 船長Bは、B船より小さいA船がいまだに本件釣り場にとどまっており、 また、錨を揚げる様子が見えなかったので、釣りをやめて早く帰港するよ うに伝えるためにA船へ接近した。 ⑥ 船長Aは、知人からの電話により、強風が吹くから早く釣りをやめて帰 港するよう、B船から連絡を受けたことを伝えられた。 ⑦ 船長Bは、A船に接近し、船長Aに拡声器で呼び掛けて帰港を促した。 ⑧ 船長Aは、前部にいた同乗者に揚錨を依頼し、同乗者A 1 及び同乗者 A3とで錨索を引き揚げようとしたが、A船の船首部が波で上下し、錨索 が海中に引き込まれて揚錨に時間を要した。 ⑨ 船長Bは、帰港の途につこうとしたが、突風のような強い風が吹き始め、 海面に白波が立ち始めたので、A船を置いては帰港できないと判断し、本 件釣り場付近にとどまった。 ⑩ 船長Aは、揚錨が困難である状況を見て錨索が緩むよう、機関を微速力 前進にかけて対応した。 ⑪ A船が揚錨に時間を要している間に風速及び波高が、以前に比べ増した。 ⑫ 船長Bは、A船が揚錨に手間取っていたのを視認し、帰港を急がねばな - 39 - らない天候となっていたことから焦りを感じていた。 ⑬ 船長Aは、A船が衝撃を伴う横波を受け始めたので、早く帰港しなけれ ばと思い、揚錨後、一気に機関の回転を上げて発航した。 ⑭ 船長Bは、10時ごろA船が揚錨を終えて航走し始めたのを確認したの ち、本件釣り場を発航して帰港の途についた。 ⑮ B船は、西方に向首し、ふだんは12~13kn で航行するところ、南 東のうねりを船尾方に受け、約8~10kn に速力を調整してうねりに乗 るように航行した。 ⑯ 船長Bには、うねりと波の中でB船を操船することは容易ではなかった。 ⑰ 船長Bは、時折、船尾方を視認してA船がB船を追走していることを確 認した。 (5) 転覆に至る状況 ① 船長Aは、B船の左舷側に一旦並んだが、高い波に危険を感じて減速し、 B船の船尾方約30~50mを追走した。 ② A船は、波とうねりにより、船首の浮上と落下を繰り返しながら航走し、 船長Aは、波に見え隠れするB船を追い、B船との距離を保つよう、ス ロットルを操作して船速を調整した。 ③ 船長Aは、A船の右舷船尾に波が当たるのと同時に後方に飛ばされた。 ④ A船は、機関の運転は続いていたが、操縦位置が中立になって停止し、 搭載していた練炭ストーブが海水をかぶって白煙が上がった。 ⑤ A船は、右舷舷縁(ガンネル)を越えた横波を受けて浸水した。 ⑥ 船長Aは、排水口から浸水しているのに気付き、排水口を蓋で閉鎖した。 ⑦ 船長Aは、機関を加速していたところ、B船と接近し過ぎたので、船速 を下げてハンドルを操作したが、A船の右舷中央部外板とB船の右舷船尾 部とが擦れ合った。 ⑧ 両船は、いずれも擦過傷が生じたが、損傷による航行への影響はなかっ た。 ⑨ 船長Aは、浸水が続くと危険だと思って加速したところ、船尾側に浸水 した海水が集まり、A船は、その重量で船尾が沈んで乾舷が減少し、更な る浸水を招いた。 ⑩ A船は、停止しても波が右舷後部の舷縁を越えて浸水し、航行すれば乾 舷が減少して更に浸水を招く状態に陥り、航行不能となった。 - 40 - 3.1.2 転覆の状況 2.1.1から、次のとおりであったものと考えられる。 ① 停止したA船は浸水を続け、船尾側にいた船長Aの膝まで、また、船体 中央部付近にいた同乗者A1の足首まで水が達し、船尾の喫水が増して左舷 船首が持ち上がった。 ② A船では、乗船者がバケツで水をくみ出していたが、次々に波を受けて バケツによる排水の効果が見込める状況ではなかった。 ③ A船は、停止してローリングを続け、傾斜した右舷側から波を受けて浸 水が続いていた。 ④ A船は、乾舷が減少し、波を受けるとすぐに浸水した。 ⑤ A船では、同乗者がバケツで水をくみ出し続けていたが、次の大きな波 を受けて海水をかぶり、浸水量が増して右舷側に約45°傾斜した。 ⑥ 同乗者は、A船の左舷に移動し、背中を着けて舷側にへばりついたが、 A船の傾斜は戻らず、更に右舷方に傾斜し続けた。 ⑦ A船では、右舷部が水没して傾斜が増した。 ⑧ 船長Bは、可能な限りB船をA船に寄せ、拡声器でA船の乗船者に対し てB船へ飛び移るように促したが、A船の乗船者はいずれもA船にしがみつ いて離れなかった。 ⑨ A船は、約90°近くまで傾斜した状態となり、船底に波を受けて転覆 した。 ⑩ A船は、浸水を始めて約3~5分で転覆した。 ⑪ 船長Aを含む乗船者5人全員は、海に投げ出された。 3.1.3 気象及び海象の状況 2.5から、本事故発生当時の状況は、次のとおりであったものと考えられる。 (1) 気象 ① 気温は、約-2℃であった。 ② 風向は、南東であった。 ③ 最大瞬間風速は、約15m/sであった。 ④ 天気は、雪であった。 ⑤ 視程は、約0.5~1.5kmであった。 ⑥ 気圧1002hPaの低気圧が通過した。 (2) 海象 ① 海水温度は、0.5~2℃であった。 ② 波高は、約2~3.5mであった。 - 41 - 3.1.4 事故発生日時及び場所 2.1.1 から、本事故の発生日時は、平成24年3月25日10時21分ごろで、 発生場所は、白老港島防波堤北端から104°5M付近であった。 3.2 事故の要因の解析 3.2.1 A船の状況 (1) 乾舷及び波高に関する考察 2.4.3 から、次のとおりであった。 ① 本件釣り場を発航した際の中央部の乾舷は約40cm であったものと考 えられる。 ② 傾斜するに伴い船尾部の乾舷は、次のとおり、傾斜角度に応じ、減少し たものと考えられる。 15°:約44cm、20°:約18cm、25°:約7cm ③ A船は、前記①及び②から、船体傾斜などの条件により、乾舷を越える 波高域を航行すれば、浸水する可能性があると考えられる。 (2) 排水に関する考察 2.1.1及び2.4.2から、次のとおりであったものと考えられる。 ① 排水口は、船内に滞留した雤水の排出を前提にしたものであり、大量の 浸水を排出することを想定していない仕様であった。 ② 本事故発生当時には、浸水して喫水が増加し、排水口から海水が入った。 ③ 本事故発生当時には、乗船者がバケツでくみ出しても排水できない浸水 量であった。 (3) 浸水に至る要因 2.1.1 及び2.4~2.6から、次のとおりであったものと考えられる。 ① A船は、乾舷を越える波を受けて浸水した。 ② A船では、加速すると船尾側に浸水した海水が集まり、その重量で船尾 が沈んで乾舷が減少し、更なる浸水を招いた。 ③ A船では、停止しても波が右舷後部の舷縁を越えて浸水した。 ④ A船は、航行しても、停止しても浸水を招く状態に陥り、航行不能と なった。 (4) 転覆に至る要因 2.1.1 及び2.4~2.6から、次のとおりであった。 ① A船は、操舵スタンドの配置、船長Aの位置及び船長Aのクーラーが右 舷寄りであったことから、右舷側に傾斜した可能性があると考えられる。 ② A船は、傾斜して乾舷が減少した右舷側から波を受け続け、右舷側が没 - 42 - 水したことにより、中立状態に戻らない不安定な状態となったものと考え られる。 ③ A船は、水没した右舷側から更に浸水を続けて右舷側への傾斜が増大し たものと考えられる。 ④ A船は、傾斜が増大し、露出した船底に波を受けて転覆したものと考え られる。 (5) A船の運用、仕様、気象及び海象に係る要因 2.1.1 及び2.4~2.6から、次のとおりであった。 ① A船は、荒天下での運用を想定した船型ではなく、本事故当時の気象及 び海象に対する堪航性*16を有していなかったものと考えられる。 ② 本事故発生当時の海域では、A船の乾舷を越える波高が生じ、排水能力 を越える浸水量があったものと考えられる。 ③ 本事故発生場所付近の海域を低気圧が通過することは、予想できなかっ たものと考えられる。 ④ 本事故発生当日の午後から波高が1.5mに達することは予想できたも のと考えられる。 ⑤ 船長Aは、登別漁港を出港して東方に航行中、魚群探知機で魚影を認め、 以前に釣りを行った海域であり、釣果が期待できたので、本件釣り場で釣 りを行うこととし、天候が急変した場合、安全に帰港できるなどの条件を 考慮した釣り場の選定を行った形跡はなかったものと考えられる。 ⑥ 船長Aは、向かい波で航行して本件釣り場に到着しており、帰航中は追 い波になることから、危険であるとは認識していなかったこと、及び波高 が2~2.5mの予報で風が吹き始めれば帰港することとしていたが、天 気予報から波高が1.5mであり、また、本件釣り場への航行中の波高が 約1.5mであったことから、風速及び波高の変化に注意を向けずに釣り を続けていたものと考えられる。 ⑦ A船は、船長Aが天候の悪化に気付いて本件釣り場を発航したが、帰航 中に浸水して転覆した。 ⑧ 船長Aが、以下の知識などを有していれば、釣り中において、風向、風 速、波向及び波高の変化に注意を向けており、本件釣り場の風速及び波高 が増したことに早期に気付き、速やかに帰港の途につくことができた可能 性があると考えられる。 *16 「堪航性」とは、船舶がその航行海域で予定される通常の危険に堪え、安全に航行できる能力を いう。 - 43 - a 本事故発生場所付近では、南東風が吹き始めれば時化になるなどの風 向が天候を知るための目安になること。 b (6) A船が、荒天下での運用を想定した船型(乾舷など)でないこと。 故障 A船は、船体及び機器類には不具合又は故障はなかったものと考えられる。 (7) 練炭ストーブ及び予備燃料タンク A船は、搭載していた練炭ストーブを固定しておらず、また、予備燃料 (ガソリン)を陸上で給油する際にポリ容器を用いていたものと考えられる。 3.2.2 乗組員の状況 2.3(1)から、船長Aは、適法で有効な操縦免許証を有していた。 3.2.3 負傷者に関する解析 2.2及び 2.5.1 から、船長A及び同乗者A1は、いずれも低体温症になってい たものと考えられる。 また、2.1.3 から、同乗者A3は、捜索が実施されたが、発見には至らなかった。 3.2.4 A船の同乗者の死亡原因に関する解析 2.2及び 2.5.1 から、次のとおりであったものと考えられる。 (1) 同乗者は、全員が海に落水したこと。 (2) 同乗者A2及び同乗者A4の腹部及び肺に水が認められたこと。 (3) 本事故発生当時の気温は約-2℃であり、水温は約0.5~2℃であった こと。 同乗者A2及び同乗者A4の死亡原因は、溺水と推定される。また、上記(1)及び (3)並びに船長A及び同乗者A1 が低体温症になっていたことから、溺水と低体温 症が、相乗的に関与して死亡に至った可能性もあると考えられる。 3.2.5 事故の発生に関する解析 2.1、2.5、2.6、3.1及び3.2.1から、次のとおりであったものと考えら れる。 (1) 船長Aは、白老港の東南東方約4M沖において、釣りをしていた際、釣り を開始した頃に比べて風が強まり、釣りをやめて帰港することとした。 (2) 船長Aは、向かい波で航行して本件釣り場に到着しており、帰航中は追い 波になることから、危険であるとは認識していなかったこと、及び波高が 2~2.5mの予報で風が吹き始めれば帰港することとしていたが、天気予 - 44 - 報から波高が1.5mであり、また、本件釣り場への航行中の波高が約1.5 mであったことから、風速及び波高の変化に注意を向けずに釣りを続けてい た。 (3) 船長Bは、風向の変化の早さから、午後からと予想していた荒天が早まる ものと判断して帰港することとしたが、B船より小さいA船がいまだに本件 釣り場にとどまっており、また、錨を揚げる様子が見えなかったので、釣り をやめて早く帰港するように伝えるためにA船へ接近し、船長Aに拡声器で 呼び掛けて帰港を促した。 船長Bは、その後、帰港の途につこうとしたが、突風のような強い風が吹 き始め、海面に白波が立ち始めたので、A船を置いては帰港できないと判断 して本件釣り場付近にとどまった。 (4) 船長Bは、A船が揚錨を終えて航走し始めたのを確認し、本件釣り場を発 航して帰港の途につき、時折、船尾方を視認してA船がB船を追走している ことを確認した。 (5) A船は、西方に向首して南東のうねりを船尾に受け、波に見え隠れするB 船を追走し、B船との距離を保つように船速を調整した。 (6) A船は、右舷舷縁を越えた横波を受けて浸水し、また、排水口から浸水し ており、排水口を蓋で閉鎖した。 (7) 船長Aは、浸水が続くと危険だと思って加速したところ、船尾側に浸水し た海水が集まり、その重量で船尾が沈んで乾舷が減少した。 (8) A船は、前記(2)に記載のとおり、船長Aが、風速及び波高の変化に注意 を向けずに釣りを続けていたが、波高が増したことに気付いて帰港の途につ いたが、A船が本事故当時の気象及び海象に対する堪航性を有しておらず、 乾舷を越えた波を受けて浸水が続き、航行不能となったことから、更に浸水 して右舷側に傾斜した。 (9) A船は、右舷側に傾斜し、舷縁が没水して中立状態に戻らない不安定な状 態となり、露出した船底に波を受けて転覆した。 (付図1 フローチャート 参照) 3.3 B船がA船の乗船者を救助するに至った状況について 2.1.1及び2.1.2から、次のことが被害を軽減したものと考えられる。 (1) 船長Bは、B船より小さいA船がいまだに本件釣り場にとどまっており、ま た、錨を揚げる様子が見えなかったので、釣りをやめて早く帰港するように伝 えるため、A船へ接近したこと。 (2) 船長Bは、登別マリンクラブの知人に電話を掛け、強風が吹くから早く釣り - 45 - をやめて帰港することをA船に促すように依頼したこと。 (3) 船長Bは、船長Aに拡声器で呼び掛けて帰港を促したこと。 (4) 船長Bは、帰港の途につこうとしたが、強い風が吹き始め、海面に白波が立 ち始めたので、A船を置いては帰港できないと判断し、本件釣り場付近にとど まったこと。 (5) A船は、B船を追走したこと。 (6) 船長Bは、時折、船尾方を視認し、A船がB船を追走していることを確認し たこと。 (7) B船の釣り客は、A船から立ち上った白煙に気付き、B船を停止するように 船長Bへ進言したこと。 (8) 船長Bは、B船の釣り客の進言でA船に異状が生じたものと思い、直ちにB 船を右旋回させ、A船を操舵室の窓から視認できる姿勢としてB船を停止させ たこと。 (9) 船長B及びB船の釣り客が一致協力して救助に当たったこと。 (10) 船長Bは、A船の浸水状況が激しいことを知った時点及び転覆を視認した時 点で海上保安庁に通報し、その後も救助状況を海上保安庁に通報したこと。 なお、救急車で搬送中及び医療機関に搬入後、治療が行われたが、後述する3.4 (1)及び(2)に記載した事項が関与し、同乗者A 2及び同乗者A 4 は、蘇生しなかった 可能性があると考えられる。 3.4 被害を拡大させた状況に関する解析 2.1.1、2.1.2及び2.5.1から、次のとおりであった。 (1) 本事故発生当時の気温は約-2℃であり、水温は、約0.5~2℃であった ことから、落水者が低体温症になっていた可能性があると考えられること。 (2) 救助が困難な気象及び海象状態であり、落水者をB船に収容することに時間 を要したこと。 4 結 論 4.1 原因 本事故は、A船が、白老港の東南東方約4M沖において、釣りをしていた際、釣り を開始した頃に比べて風が強まり、釣りをやめて帰航中、乾舷を越える波を受け、浸 水が続き、航行不能となったため、右舷側に傾斜して没水し、中立状態に戻らない不 - 46 - 安定な状態となった後、露出した船底に波を受けて転覆したことにより発生したもの と考えられる。 A船が、乾舷を越える波を受け、浸水が続き、航行不能となったのは、船長Aが、 帰航中は追い波になることから、危険であるとは認識していなかったこと、及び波高 が2~2.5mの予報で風が吹き始めれば帰港することとしていたが、天気予報から 波高が1.5mであり、また、本件釣り場への航行中の波高が約1.5mであったこと から、風速及び波高の変化に注意を向けずに釣りを続け、波高が増したことに気付い て帰航の途についたが、本船が本事故当時の気象及び海象に対する堪航性を有してい なかったことによるものと考えられる。 4.2 その他判明した安全に関する事項 A船は、搭載していた練炭ストーブを固定しておらず、また、予備燃料(ガソリ ン)をポリ容器に入れて船尾に積載していたが、航行中に動揺すれば、練炭ストーブ が移動してポリ容器のガソリンに引火して火災を引き起こすことが考えられることか ら、小型船舶の基準を定める告示に従い、練炭ストーブを固定する必要があった。 5 再発防止策 本事故は、A船が、白老港の東南東方約4M沖において、釣りをしていた際、釣り を開始した頃に比べて風が強まり、釣りをやめて帰航中、乾舷を越える波を受け、浸 水が続き、航行不能となったため、右舷側に傾斜して没水し、中立状態に戻らない不 安定な状態となった後、露出した船底に波を受けて転覆したことにより発生したもの と考えられる。 船長Aは、船長Bが有していたような南東風が吹き始めれば、時化になり、本事故 発生場所付近では風向が天候を知るための目安となるとの知識を有し、また、A船が、 乾舷などから、荒天下での運用を想定した船型でないことを認識していれば、釣り中 において、風向、風速、波向及び波高の変化に注意をしており、本件釣り場の風向が 変化して風速が以前に比べて増したことに気付いたものと考えられ、その時点で速や かに帰航を開始することができた可能性があると考えられる。 したがって、同種事故の再発防止のため、プレジャーボートの操船者は、次のこと が望まれる。 (1) 気象及び海象の情報を収集し、自船の乾舷を越える波に遭遇するなどの安全に 航行できる能力を維持できない可能性があれば、発航を中止すること。 - 47 - (2) 自船の乾舷と波高などの安全に航行できる能力を把握し、天候が急変した場合 に対応できない運用計画(釣り場の選定など)を立案しないこと。 (3) 気温及び水温が低い状況では落水した場合はもとより、水濡れすれば、低体温 症になり、生還できない虞があることを肝銘すること。 (4) 航行する海域の気象及び海象の特性を知ること。 (5) 気象情報は、予報であり、実況ではないことを認識し、航行している海域の気 象及び海象の実況に常に注意を払い、安全に余裕を持って船舶を運用すること。 運輸安全委員会は、本事故の調査結果を踏まえ、同種事故の再発防止に寄与するよ う、操船者に対し、プレジャーボートの運用に関する注意を喚起するため、本報告書 を関係者に周知することについて、登別マリンクラブに協力を要請する。 - 48 - 付図1 フローチャート A船 気象及び海象 船長A 波高 1.5mの予報 波高が天気予報どおり 1.5 m で あ り 、 南 東 風 で あった 出航 天候が急変した場合、安 全に帰港できるなどの条 件を考慮し た釣 り場の選 定を行った形跡はなかっ た 本件釣り場着 低気圧の通過 風向が変化した 風が強まり、 波高が高くなった 波高約 2~3.5mとなった る 航行不能 船底に波を受け た 転 釣りを続けた 釣りをやめて抜錨すること とした 本件釣り場発航 波が乾舷を越え て浸水した 南東風が吹き始めれば時 化になるなどの風向が天 候を知るための目安とな る知識がなかった 覆 - 49 -