Download 平成17年版「車両安全対策の現状」

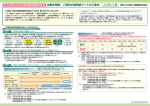

Transcript