Download 指定福祉用具貸与・介護予防 指定福祉用具貸与の手引き

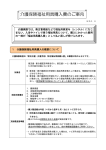

Transcript