Download 電気電子情報工学課程

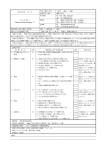

Transcript