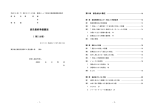

Download 上 告 理 由 書 - 薬害イレッサ弁護団

Transcript