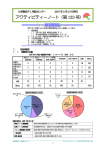

Download 平成19年度活動報告書

Transcript