Download 『TRIPS研究会』報告書

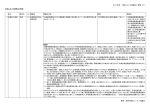

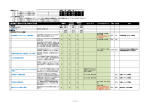

Transcript