Download 機械工学科 - 鶴岡工業高等専門学校

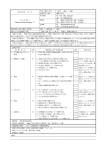

Transcript