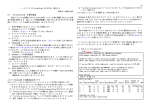

Download 03給水装置工事法 - 大栄建工株式会社

Transcript