Download 生活支援ロボット関連の法律と制度の調査 Ⅱ 日本の法制度の - RT-net

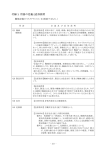

Transcript