Download 【H27年6月】8福祉用具貸与・販売

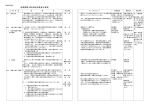

Transcript