Download 7h09 6 decembre these derniere version

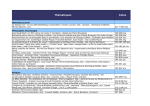

Transcript